「洗濯機 寿命 20年」というキーワードでこのページにたどり着いたあなたは、長年使い続けてきた洗濯機の買い替え時なのか、それともまだ使えるのか、と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、1990年代後半から2000年代初頭に購入された古い洗濯機をお使いの場合、最新モデルと比較すると、エネルギー消費や水道の使用量が高い傾向にあります。

本記事では、洗濯機が寿命を迎える具体的なサインや、適切な買い替えタイミング、そして最新モデルに買い替えることで期待できる電気代や水道代のコスト削減効果について、専門家の視点も交えながら詳しく解説していきます。

- 洗濯機の平均寿命や安全な使用期間について

- 長く使い続けた洗濯機に潜む故障やリスクのサイン

- 古い洗濯機を使い続けることによる電気代や水道代の違い

- 初期投資を上回る買い替えによる長期的なコスト削減の可能性

洗濯機寿命20年が現実?長く使うほど高まるリスク

洗濯機は私たちの生活に欠かせない家電ですが、長年使い続けるほど、見えない部分で劣化が進み、様々なリスクが高まることがあります。

特に「洗濯機 寿命 20年」というキーワードで検索されるほど長く使われている場合、思わぬトラブルにつながる前に適切な判断が求められます。

- 洗濯機の平均寿命と部品保有期間の真実

- 洗濯機が寿命を迎える具体的なサインとは

- 長く使い続けた洗濯機に潜む危険性

- 洗濯機は何年で交換すべき?適切な買い替えタイミング

- 意外な盲点?壊れやすいメーカーとモデルの傾向

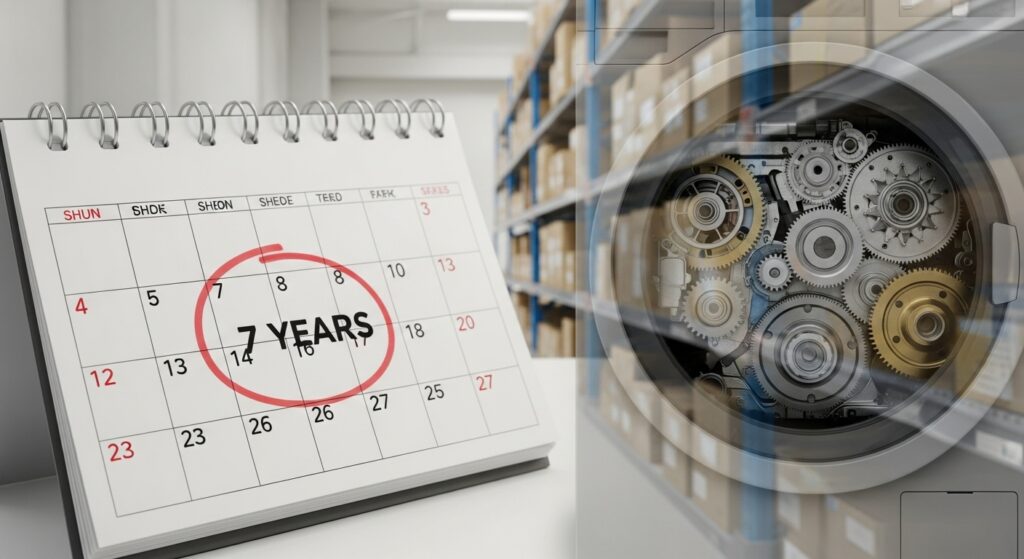

洗濯機の平均寿命と部品保有期間の真実

洗濯機の平均寿命は一般的に6年から8年程度と言われています。しかし、消費者のアンケートでは、平均使用年数は10年、具体的には10.1年という結果も出ています。

これは、多くのご家庭で洗濯機を大切に長く使っている実態を示していると言えるでしょう。一方で、電化製品には「部品保有期間」と「設計上の標準使用期間」という重要な指標があることをご存存知でしょうか。

部品保有期間とは、メーカーが修理用の部品を保有している期間のことで、洗濯機の場合は製造終了から基本的に6年と定められています(パナソニックの縦型洗濯機は7年)。

この期間を過ぎると、万が一故障した際に部品がなく、修理ができない可能性が高まります。また、「設計上の標準使用期間」は、安全上の支障なく使用できる期間を指し、これも一般的に6年から7年に設定されています。

20年以上お使いの洗濯機となると、これらの期間を大幅に超えているため、故障時の修理が困難になるリスクや、予期せぬトラブルにつながる可能性が高まることを理解しておくことが大切です。

洗濯機が寿命を迎える具体的なサインとは

長年連れ添った洗濯機が寿命に近づくと、様々なサインを見せ始めます。

これらのサインに気づくことが、トラブルを未然に防ぎ、安全に買い替えを検討する第一歩となります。まず、最も分かりやすいのが「異音」です。普段とは違う「ゴン」「ガン」「ガリガリ」といった音がしたり、「カラカラ」「キュルキュル」という摩擦音、あるいは「キーキー」という軸受けの故障を示唆する音が聞こえ始めたら注意が必要です。

異物の混入が原因の場合もありますが、モーターやベルトの劣化が考えられることもあります。次に、「水漏れ」も重要なサインです。給水ホースや排水ホースの劣化・緩み、排水溝の詰まりが原因であることも多いですが、洗濯槽自体に穴が開いている可能性も考えられます。

また、運転中に急に止まってしまったり、脱水がうまくできないといった症状も、内部部品の劣化の可能性があります。さらに、「変な臭い」もサインの一つです。

カビ臭さが洗濯槽クリーナーを使っても取れない場合、カビが内部の奥深くまで侵食している可能性があり、衛生面からも買い替えを検討すべきでしょう。焦げ臭いにおいがする場合は、内部の部品の劣化や摩擦による発熱が考えられ、これは火災のリスクもあるため、すぐに使用を停止し専門業者に相談が必要です。電源コードの異常な発熱や変色も、非常に危険なサインです。これらのサインが見られたら、修理か買い替えの検討を始める時期が来ていると言えるでしょう。

長く使い続けた洗濯機に潜む危険性

洗濯機を20年以上といった長期間使い続けることには、いくつかの看過できない危険性が潜んでいます。

最も深刻なリスクの一つが「火災」です。経年劣化によって内部の配線や部品が損傷し、ショートしたり過熱したりすることで、漏電や発火につながる可能性があります。特に電源コードの変色や発熱は、その前兆として非常に危険なサインとされています。次に挙げられるのが「水漏れ」のリスクです。ホースの劣化や接続部の緩みだけでなく、洗濯槽自体の破損によって大量の水が漏れ出し、床や家財に被害を及ぼす可能性があります。

集合住宅にお住まいの場合は、階下への浸水事故に発展する恐れもあり、賠償問題にまで及ぶケースも考えられます。また、モーターやベルトといった駆動部分の劣化により、脱水時に洗濯槽が異常な振動を引き起こし、洗濯機本体が倒れて壁や床を破損させる危険性も指摘されています。

これらの故障や破損は、予期せぬ高額な修理費用や生活の混乱を招くだけでなく,、場合によっては人身に関わる事故につながる可能性もあるため、長く使い続けることは常に安全面での懸念を伴うことを認識しておくべきです。

洗濯機は何年で交換すべき?適切な買い替えタイミング

洗濯機の買い替えは、単に故障した時だけを考えるのではなく、効率性や安全性を考慮した上で適切なタイミングを見極めることが重要です。

多くの専門家が推奨する買い替えの目安は、洗濯機の平均寿命である6年から8年、あるいは部品保有期間である製造終了から6~7年を経過した時期です。この期間を過ぎると、修理が困難になるだけでなく、電気代や水道代といったランニングコストが増加する傾向にあります。

特に、20年以上使用している洗濯機の場合、前述した「異音」「水漏れ」「異常な発熱」などのサインが見られたら、たとえまだ動いていても、すぐに買い替えを検討すべき時期と言えます。修理を依頼しても、部品の入手が難しかったり、一時的に改善してもすぐに別の箇所が故障したりする可能性が高いため、結果的に費用がかさむことも少なくありません。

また、最新の洗濯機は節水・省エネ性能が格段に向上しているため、初期投資はかかりますが、長期的に見れば電気代や水道代の節約で元が取れることが多いです。家電の専門家も、長年同じ洗濯機を使い続けることは、省エネ性能の低下や故障リスクの増加といった問題があるため、買い替えを推奨しています。

意外な盲点?壊れやすいメーカーとモデルの傾向

洗濯機の買い替えを検討する際、意外と見落としがちなのがメーカーごとの故障傾向や耐久性の違いです。修理現場の目線とユーザーの口コミを分析すると、主要メーカーごとに「壊れやすい部位」や「発生しやすい症状」には、はっきりとした傾向があることが分かります。

例えば、パナソニックのドラム式洗濯機は人気が高いものの、一部の過去モデルでは扉のロック機構や乾燥機能に故障事例が散見され、「乾燥が十分でない」という口コミも見られます。シャープ製では扉ロック部分のトラブルやドア付近からの水濡れが話題になることが多く、給水状態の異常で水が漏れるケースも指摘されています。東芝の「ザブーン」シリーズは価格の手頃さが魅力ですが、一部モデルで基板系やドアヒンジ部分の故障、さらにはリコールに関する情報も報告されています。

一方で、日立の「ビッグドラム」は全体的に故障率が低い評価を得ていますが、ベルト部分の摩耗や排水系統の詰まりによる異音や水漏れが報告される場合もあります。AQUAや海外メーカー製は価格の安さが魅力ですが、モーター部や電子基板などの耐久性で国内大手に劣るケースが見受けられ、サポートや部品供給体制の事前確認が重要です。

ドラム式洗濯機は縦型に比べて構造が複雑で、モーターや電子制御部、乾燥ヒーターなど多様な部品が内蔵されているため、故障リスクがやや高まる傾向があります。メーカーやモデルを選ぶ際には、価格だけでなく、こうした具体的な故障傾向やサポート体制、そしてユーザーの口コミ評価も参考にすることが、「もう失敗しない」選択をする上で非常に大切と言えるでしょう。

洗濯機寿命20年からの買い替えは電気代と家計を救う

長年使用した洗濯機、特に20年近く前のモデルを使い続けることは、家計にとって大きな負担となっている可能性があります。

最新の洗濯機は驚くほどエネルギー効率が向上しており、買い替えは初期投資を上回る節約効果をもたらすことが期待できます。

- 20年前の洗濯機と最新モデルの電気代の違い

- 最新洗濯機がもたらす水道代削減の秘密

- 「買い替えはもったいない」という誤解を解く

- 節約効果を最大化する洗濯機の選び方

- 日常のメンテナンスで寿命を延ばす洗濯機の秘訣

20年前の洗濯機と最新モデルの電気代の違い

古い洗濯機を使い続けることが、どれほど電気代に影響を与えるのか、具体的な数字を見てみましょう。例えば、10年以上前の洗濯機と最新モデルを比較すると、毎日1回の洗濯と乾燥まで含めて使用した場合、年間で約13,182円もの電気代の差が出るとされています。

これは大きな金額ですよね。なぜこれほど差が出るのかというと、電力消費が大きく変わるのは主に「乾燥機能」にあるからです。洗濯機単体での電気代の差は小さいとされており、10年以上前のものが1回あたり約3.5円、最新型が約2.1円と、それほど大きな違いはありません。

しかし、乾燥機まで使うとなると、古い洗濯乾燥機は1回あたり22円から60円程度かかるのに対し、最新のヒートポンプ方式の洗濯機はより省エネ性が高いです。最新モデルには「インバーター技術」が搭載されており、必要な加熱出力を自動調整することで無駄な電力消費を防ぎ、電気代の削減につながります。

また、過熱防止機能や均一加熱技術の向上により、短時間で効率的に温めが完了するため、電力の無駄遣いを防ぐ設計になっています。古い電子レンジから新しいインバーター電子レンジへの買い替えでも、年単位で数百円から千円程度の電気代節約が期待できるとされていますが、洗濯機の場合は乾燥機能の使用頻度が高いほど、その差は顕著に現れるでしょう。

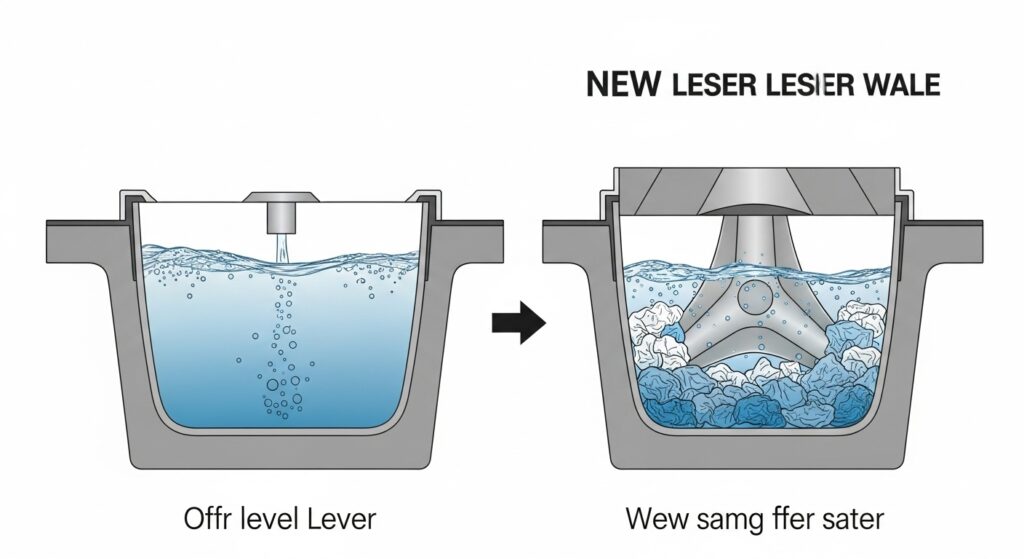

最新洗濯機がもたらす水道代削減の秘密

電気代だけでなく、水道代においても最新の洗濯機は目覚ましい進化を遂げています。特に、1990年代後半から2000年代初頭に購入された古い洗濯機は、最新モデルと比べると水道の使用量が高くなる傾向があることが指摘されています。

現在の洗濯機、特に「高効率型洗濯機」や「エコモード」を搭載したモデルでは、洗濯時の水の使用量が従来の約半分に抑えられているものもあります。これは、衣類をたたき洗いするドラム式洗濯機に顕著な特徴で、縦型洗濯機と比べると使用する水の量が格段に少なく、節水につながります。

水の使用量が少ないにもかかわらず、洗浄力は向上しており、短時間で効果的に洗濯を終えられるため、結果的に電気代だけでなく水道代の節約にも大きく貢献します。具体的には、最新型の高効率洗濯機への買い替えにより、年間で数千円の水道代と電気代の節約が可能とされています。

これは、お風呂の残り湯を洗濯に利用するなどの日々の工夫(年間約3,900円の節約)と合わせると、さらに家計への貢献度が大きくなるでしょう。節水性能の向上は、環境負荷の低減にもつながるため、まさに一石二鳥のメリットと言えます。

「買い替えはもったいない」という誤解を解く

「まだ動いているから、買い替えるのはもったいない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、特に20年以上お使いの古い洗濯機の場合、この「もったいない」という感覚が、結果的に家計にとって大きな損失につながっている可能性が高いのです。

前述の通り、古い家電はエネルギー効率が低く、最新モデルと比較して電気代や水道代が大幅に高くつく傾向にあります。新しい洗濯機への買い替えには確かに初期投資がかかりますが、長期的な視点で見ると、年間のランニングコスト削減効果によって、その投資を上回る節約が期待できます。

例えば、年間数千円の節約が10年、20年と続けば、その総額は数万円から数十万円にものぼるでしょう。また、古い洗濯機は経年劣化により故障や破損のリスクが増加し、突然の修理費用や、最悪の場合は火災や水漏れといった重大な事故につながる可能性も否定できません。

このようなリスクを考慮すると、初期の「もったいない」という感情を乗り越え、安全かつ経済的な観点から買い替えを検討することは、結果として賢明な選択となることが多いです。家計の見直しを兼ねて、新しい家電への買い替えを検討してみる良い機会かもしれません。

節約効果を最大化する洗濯機の選び方

せっかく洗濯機を買い替えるなら、節約効果を最大限に引き出すモデルを選びたいですよね。まず注目すべきは「省エネ性能」です。カタログなどで表示されている消費電力量を確認し、この数値が小さいほど電気代が安くなります。

特に乾燥機能付きのモデルを選ぶ場合は、「ヒートポンプ方式」の乾燥機能を搭載した洗濯機がおすすめです。ヒーター方式が電力を直接熱に変えるのに対し、ヒートポンプ方式は空気中の熱を利用するため、消費電力が半分ほどに抑えられ、衣類も傷みにくいというメリットがあります。最新モデルでは「インバーター技術」や「エコモード」を搭載したものが多く、これらは無駄な電力消費を抑え、電気代削減に貢献します。

次に「節水性能」です。ドラム式洗濯機は、たたき洗い方式で縦型よりも少ない水で洗濯できるため、水道代の節約を重視するならドラム式が有利です。

さらに、最近のモデルには「洗剤自動投入機能」や「AIお洗濯機能」など、より効率的な洗濯をサポートする便利機能も充実しています。これらは適切な洗剤量を自動で調整したり、水の硬度や汚れの量に応じて最適な洗い方をしたりすることで、無駄な水や電気の使用を減らし、結果的に節約につながります。

また、家族構成に合わせた容量を選ぶことも大切です。一般的には「家族人数×1.5kg」を目安に、少し余裕のある容量を選ぶと、一度にまとめて洗濯ができ、洗濯回数を減らすことで電気代や水道代の節約にもつながります。

日常のメンテナンスで寿命を延ばす洗濯機の秘訣

新しい洗濯機に買い替えた後も、長く快適に、そして効率的に使い続けるためには、日々の適切なメンテナンスが欠かせません。

洗濯機は湿気が多く、カビや雑菌が繁殖しやすい環境にあるため、定期的なお手入れが非常に重要です。まず、使用ごとに「糸くずフィルター」や「乾燥フィルター」のゴミを取り除くことが強く推奨されています。これらのフィルターが詰まると、乾燥効率の低下や排水トラブル、異音の原因となるだけでなく、故障リスクを高めます。

次に、月に1回程度の「洗濯槽クリーニング」を行うことで、目に見えないカビや洗剤カス、汚れの蓄積を防ぐことができます。市販の洗濯槽クリーナーや塩素系漂白剤を使用し、槽洗浄コースがあれば活用しましょう。

また、洗濯物を詰め込みすぎないことも重要です。容量の8割程度を目安にすることで、洗濯機への負荷を減らし、洗浄力を保ちながら寿命を延ばすことができます。洗剤や柔軟剤は、パッケージに記載された「適切な量」を守るようにしましょう。

入れすぎは溶け残りやカビの原因になり、少なすぎると汚れが落ちきらず、どちらも洗濯機に負担をかけます。洗濯後は、蓋を開けて内部を乾燥させることで、湿気を逃がしカビの発生を抑えることができます。さらに、使用しない時は水道の元栓を閉める習慣をつけることも、給水ホースや部品への水圧負荷を減らし、水漏れリスクを低減するのに役立ちます。これらの簡単な習慣を身につけることで、洗濯機の寿命を劇的に延ばし、故障やストレスのリスクを減らすことができるでしょう。

総括:洗濯機寿命20年問題から解放され、快適で賢い選択を

この記事のまとめです。

- 洗濯機の平均寿命は6~8年だが、消費者の平均使用年数は10.1年という調査結果がある

- メーカーの部品保有期間は製造終了から6~7年で、これを超えると修理が困難になる

- 設計上の標準使用期間も6~7年と定められており、安全使用の目安となる

- 20年以上使用した洗濯機は、故障時に修理が難しくなる可能性が高い

- 運転中の異音、水漏れ、途中で止まる、カビ臭い、電源コードの異常な発熱・変色は寿命のサインである

- 特に電源コードの発熱や変色は火災につながる危険性があるため注意が必要

- 古い洗濯機は漏電による火災リスクや水漏れの危険性があり、安全面からも買い替えが推奨される

- 最新モデルの洗濯機は、エネルギー効率と節水性能が大幅に向上している

- 10年以上前の洗濯機と最新モデルの比較では、洗濯と乾燥で年間約13,182円もの電気代の差が出ることがある

- 電力消費の大部分は乾燥機能によるもので、ヒートポンプ方式の最新モデルは省エネ性が高い

- 最新の洗濯機は、水の使用量を従来の約半分に抑え、水道代の節約にも貢献する

- 最新の高効率洗濯機への買い替えで、年間数千円の水道代と電気代の節約が可能となる

- 買い替えは初期投資がかかるものの、長期的なランニングコスト削減により結果的に大きな節約につながる

- メーカーごとに故障しやすい部位や傾向があり、購入前に口コミやサポート体制を確認することが重要

- 洗濯機の寿命を延ばすには、フィルターの定期的な掃除、洗濯物の詰め込みすぎ防止、洗剤の適量使用などの日常メンテナンスが不可欠