洗濯機から漂う不快な臭いに、お悩みではありませんか?

「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」と検索されているあなたは、きっとその原因が洗濯槽の奥深くに潜む汚れにあるのではないかと感じていることでしょう。

実は、見落とされがちな糸くずフィルターの奥や、洗濯機内部の隠れた場所に溜まるヘドロやカビが、悪臭や洗濯物の生乾き臭の大きな原因となっていることが多いのです。

この記事では、なぜドラム式洗濯機で特に臭いトラブルが増えるのか、糸くずフィルターの奥に潜む汚れの正体、そしてご家庭で今日から実践できる効果的な掃除方法から日々の予防策まで、分かりやすく丁寧にご紹介していきます。

- ドラム式洗濯機に臭いトラブルが多い根本原因が分かる

- 糸くずフィルター奥に潜む汚れ(カビ・ヘドロ)の正体を徹底解説

- ご家庭で実践できる糸くずフィルター奥や洗濯槽の具体的な掃除方法

- 悪臭を未然に防ぐための日々の予防習慣と洗剤選びのコツ

放置厳禁!洗濯機糸くずフィルター奥に潜む汚れの正体

- なぜ見えない糸くずフィルター奥の掃除が必須なのか?

- ドラム式洗濯機特有の構造がヘドロを招くメカニズム

- フィルター奥に溜まるカビやヘドロ、その恐ろしい影響

なぜ見えない糸くずフィルター奥の掃除が必須なのか?

洗濯機から嫌な臭いがする時、「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」と検索する方は、その見えない部分に原因があるのではないかと直感的に感じていることでしょう。実は、糸くずフィルターは、洗濯中に衣類から出る糸くずやホコリ、髪の毛などを集める大切な役割を担っていますが、このフィルター本体だけでなく、その「奥」、つまりフィルターが収まっている洗濯機側の部分や、さらにその先の見えない排水経路にこそ、悪臭の温床が潜んでいることが非常に多いのです。

糸くずフィルターの掃除を怠ると、ゴミが溜まりすぎることで、洗濯物へのゴミの再付着、乾燥効率の低下、生乾き臭、さらには排水エラーの原因になることがあります。特に、ゴミが蓄積した状態が続くと、溜まった水分が雑菌の温床となり、黒カビやヌメリが発生しやすくなります。

カビは湿度60%以上、温度20~30℃、そして髪の毛や繊維質という栄養源がある環境を好むため、洗濯槽の中は非常にカビが繁殖しやすい場所なのです。目に見えにくい場所でカビが静かに増殖し、気づいた時にはかなりの量になっていることも少なくありません。これが洗濯物にカビ臭さを残し、さらには健康に害を及ぼす原因ともなり得るのです。

また、ゴミが満たされた状態で放置されると、濡れた繊維や汚れが腐敗し、洗濯機内に不快な臭いを発生させ、この悪臭が衣類に移ってしまうこともあります。フィルターの目詰まりは排水効率の低下を招き、洗濯機全体の性能を下げ、洗浄力が低下して洗濯物が十分にきれいにならなくなることもあります。

最悪の場合、洗濯機の故障につながる恐れもあるため、糸くずフィルターの奥を含む、見えない部分の徹底した掃除は、清潔な洗濯と洗濯機を長持ちさせる上で、まさに「必須」と言えるでしょう。

ドラム式洗濯機特有の構造がヘドロを招くメカニズム

近年人気のドラム式洗濯機ですが、「購入してから臭いが気になるようになった」という声も少なくありません。その原因は、ドラム式洗濯機特有の構造に深く関係しています。まず、ドラム式洗濯機は、洗濯やすすぎに使用する水の量が縦型洗濯機に比べて格段に少ないのが特徴です。

少ない水で効率よく「たたき洗い」をするため節水効果は高いのですが、その反面、汚れや洗剤成分が洗濯槽内に残りやすくなる傾向があります。これらの残留物が、時間とともに雑菌のエサとなり、不快な臭いを発生させるのです。

さらに、ドラム式洗濯機は気密性が高い構造になっています。洗濯中に水が漏れないようにドアパッキンなどでしっかりと密閉されるため、洗濯終了後も内部に湿気がこもりやすくなります。この湿気と、洗濯槽に残った汚れや洗剤カスが組み合わさることで、カビや雑菌が繁殖しやすい環境が生まれてしまうのです。特に梅雨時期や湿度の高い季節は、より注意が必要とされます。

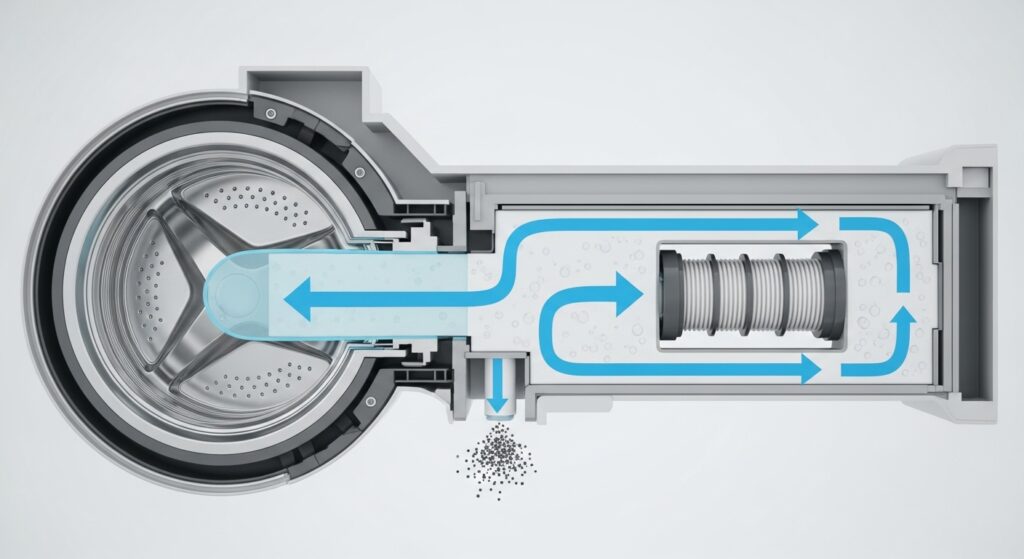

そして、「糸くずフィルター ヘドロ ドラム式」と検索される方が特に知っておくべきは、ドラム式洗濯機の糸くずフィルターを通った水が、実はそのまま排水口に流れ去るのではなく、再び洗濯槽に戻って洗濯物を洗う水となる、という衝撃の事実です。YouTubeチャンネル「洗濯機おそうじチャンネル ピカまる本舗」の動画でも、糸くずフィルターの奥に溜まった埃やヘドロが、洗濯水と一緒に洗濯機内部を循環してしまう驚きの構造が解説されています。

つまり、フィルターが詰まっていたり汚れていたりすると、汚れた水で洗濯物を洗っていることになり、それが「生乾き臭」や「カビ臭」の根本的な原因となってしまうのです。この仕組みを知ると、糸くずフィルターの奥、つまり循環経路に当たる部分の掃除がいかに重要であるか、ご理解いただけるでしょう。

フィルター奥に溜まるカビやヘドロ、その恐ろしい影響

糸くずフィルターの奥や洗濯槽の裏側には、洗剤カス、水垢、黒カビなどがびっしりと付着している可能性があります。これらは、ドラム式洗濯機の悪臭の最大の原因となることが多いのです。特に、節水設計が招く洗剤カスの蓄積は大きな問題です。使用する水の量が少ないため、洗剤が完全に溶けきらなかったり、すすぎが十分に行き届かなかったりする場合があります。

粉末洗剤の使用や、液体洗剤でも規定量以上を投入してしまうと、溶け残った洗剤成分が洗濯槽の裏側や部品の隙間などに付着しやすくなります。これらの洗剤カスは、ホコリや糸くず、皮脂汚れなどと混ざり合い、ヘドロ状の汚れとなって蓄積していきます。この蓄積した汚れこそが、カビや雑菌の温床となり、洗濯物や洗濯機本体から嫌な臭いを放つ元凶となるのです。

具体的に発生する臭いにはいくつかの種類があります。最も多いのがカビ臭で、湿気がこもりやすい洗濯槽の裏側やゴムパッキンなどに黒カビが発生し、「じめっとした土のような臭い」や「ホコリっぽい酸っぱい臭い」を放ちます。洗濯物に黒いワカメのようなカスが付着したり、ドアパッキンに黒い点々が見える場合はカビのサインです。

また、排水系統に問題があると「下水のような臭い」がすることもあります。これは排水トラップの不具合や排水ホースの汚れ、詰まりが主な原因で、「硫黄のような臭い」や「ドブのような強烈な悪臭」が特徴です。洗濯機置き場の排水口から臭う、排水時に異音がする場合は、排水経路のヘドロが疑われます。

そして、洗濯物が乾いた後も残る「生乾き臭」は、洗濯で落としきれなかった皮脂汚れをエサに「モラクセラ菌」などの雑菌が繁殖し、その代謝物が原因です。濡れた雑巾のような酸っぱい臭いが特徴で、ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、菌が残りやすい環境になりがちです。

さらに、洗剤や柔軟剤の良い香りが不快な臭いに変化するケースもあります。これは、洗剤や柔軟剤が洗濯槽内の汚れやカビと混ざり合ったり、古くなって変質したりすることで発生し、「油っぽい臭い」や「化学的なツンとした臭い」に変わることがあります。これは洗濯槽の汚れが進行しているサインかもしれません。これらの臭いはすべて、糸くずフィルター奥や洗濯槽内部に潜むカビやヘドロが深く関係しているのです。

今日からできる!洗濯機糸くずフィルター奥の効果的な掃除と予防策

- 糸くずフィルター本体と設置箇所の正しい掃除手順

- 洗濯槽の徹底洗浄とドラム式専用クリーナーの活用

- ドアパッキン・排水フィルターの清掃と日々の予防習慣

糸くずフィルター本体と設置箇所の正しい掃除手順

「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」を行うには、まず糸くずフィルター本体と、それが設置されている「奥」の部分を正しく掃除することが重要です。糸くずフィルターは、洗濯中に出る糸くずやホコリをキャッチする重要な役割を担っており、ここにゴミが溜まると悪臭の原因となるため、洗濯の都度、または最低でも週に1回は掃除することが不可欠です。

掃除手順は以下の通りです。

- フィルターの取り外し: まず、糸くずフィルターの場所を確認し、取り外します。機種によって設置場所が異なるため、取扱説明書で正しい位置と取り外し方を確認してください。ドラム式の場合、取り外す際に内部に残水が出る場合があるので、事前に脱水のみ1分間運転して残水を排水し、下に浅い受け皿や雑巾を用意しておくと安心です。

- 大きなゴミの除去: フィルターに付着した大きなゴミは、手で大まかに取り除きます。ティッシュペーパーで拭き取ったり、使い古しの歯ブラシでかき出したりするのも効果的です。ホコリは水でふやかすと取り除きやすいでしょう。

- 細かい汚れの洗浄: 多くのフィルターは水洗い可能です。シャワーなどで水をかけながら、ブラシ(歯ブラシが便利です)で優しくこすり洗いし、網目に詰まった細かい汚れを落とします。油分を含んだ汚れや洗剤カスがこびりついている場合は、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗うとスッキリ落ちます。

- 設置箇所の掃除: フィルターを取り外した「奥」の部分、つまり洗濯機側のフィルター設置箇所も掃除が必要です。浴室用の塩素系洗剤をかけて、歯ブラシでこすり洗いを行います。カビや汚れがひどい場合は、浴槽やバケツにぬるま湯(45~50℃)をため、その中に適量の漂白剤(酸素系または塩素系)と糸くずフィルター本体を一緒に入れて15~30分間つけ置きにするのも効果的です。ただし、塩素系と酸素系の洗剤を混ぜると有毒ガスが発生し大変危険ですので、絶対に混ぜないでください。つけ置き後は、水でしっかりと洗い流し、頑固なカビがあれば再度こすり洗いをします。

- 乾燥と再設置: 洗浄後は、清潔な布で水気をしっかりと拭き取り、風通しの良い場所で完全に乾燥させてから元に戻します。水分が残ったまま戻すと、新たなカビの原因となるため、乾燥は徹底しましょう。洗濯機側の設置箇所を洗剤で磨いた場合は、念のため糸くずフィルターを設置しない状態で洗濯機を空運転させ、洗剤が残らないようしっかりすすぐことが大切です。

これらの手順を定期的に行うことで、「洗濯機 糸くずフィルターの奥」に潜む汚れを効果的に除去し、悪臭の発生を防ぐことができます。

洗濯槽の徹底洗浄とドラム式専用クリーナーの活用

「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」だけでなく、見えない洗濯槽の裏側の徹底洗浄も、ドラム式洗濯機の悪臭対策には不可欠です。洗濯槽の裏側には、洗剤カス、水垢、黒カビなどがびっしりと付着している可能性が高く、これが臭いの最大の原因となることが多いからです。

洗濯槽の洗浄には、主に「塩素系」と「酸素系」の2種類のクリーナーがあります。

- 塩素系クリーナー:次亜塩素酸ナトリウムが主成分で、強力な殺菌力・漂白力でカビを分解除去します。短時間で効果を発揮しやすく、カビを分解するため剥がれたカビが浮遊しにくいというメリットがあります。ただし、ツンとした刺激臭があり、酸性タイプの製品と混ぜると有毒ガスが発生する危険性(「まぜるな危険」表示要確認)があるため注意が必要です。衣類に付着すると色落ちの原因にもなります。

- 酸素系クリーナー:過炭酸ナトリウムが主成分で、発泡力で汚れを剥がし取るのが特徴です。塩素系のような刺激臭が少なく、環境への負荷が比較的少ないというメリットがあります。ただし、効果が出るまでに時間がかかる(浸け置きが必要な場合が多い)ことや、剥がれたカビや汚れが大きく浮遊し、フィルターに詰まることがある(ドラム式では比較的少ない)というデメリットがあります。

ドラム式洗濯機の場合、泡立ちすぎるとセンサーが誤作動を起こしたり、泡が機外に漏れたりするリスクがあるため、「ドラム式専用」と記載のある塩素系クリーナーや、メーカー推奨の純正クリーナーを選ぶのが最も安全で効果的です。純正クリーナーは、そのメーカーの洗濯機の構造や特性に合わせて開発されているため、安心して使用できます。酸素系の洗濯槽クリーナーは縦型洗濯機には適していますが、ドラム式には適さない場合があるため、注意が必要です。

槽洗浄コースの効果的な使い方: 多くのドラム式洗濯機には「槽洗浄コース」が搭載されていますので、これを活用しましょう。

- 洗濯槽を空にする: 衣類などが残っていないことを確認します。

- クリーナーの投入: クリーナーは洗濯槽に直接投入します(洗剤投入ケースではない)。

- 運転: 「槽洗浄コース」を選択し運転を開始します。手動で水位を設定できない機種が多いため、必要に応じて開始直後にお湯をバケツなどで追加するか、給湯器の設定でお湯が出るように調整します。約40~50℃のお湯が酸素系漂白剤の効果を高めますが、洗濯機が使用できる温度上限(通常60℃以下)を確認してください。

- 浸け置き: 酸素系漂白剤を使用する場合は、「洗い」運転を5~10分程度行った後、電源を切り(または一時停止し)、2~6時間程度浸け置きします。

- 浮遊物の除去: 浸け置き後、浮いてきた汚れ(ワカメ状のカビなど)は、排水時にフィルターや排水ホースが詰まる原因となるため、ゴミすくいネットなどでできる限り取り除きましょう。

- 再運転・すすぎ: 再度電源を入れ、「槽洗浄コース」または「標準コース(洗い・すすぎ2回以上・脱水)」で運転します。汚れがひどい場合は、すすぎの回数を増やすと良いでしょう。塩素系クリーナーの場合、すすぎ1回だと塩素の臭いが残ることがあるため、最低2回すすぐと安心です。

- 仕上げ: 運転終了後、糸くずフィルターや排水フィルターを確認し、溜まったゴミを取り除きます。洗濯槽の内部やドアパッキンに汚れが残っている場合は、拭き取ります。

槽洗浄の頻度は、月に1回程度が理想的ですが、洗濯頻度や汚れ具合に応じて調整してください。特に梅雨時期や夏場など、カビが繁殖しやすい季節は、よりこまめな洗浄が効果的です。

ドアパッキン・排水フィルターの清掃と日々の予防習慣

「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」と並んで重要なのが、ドアパッキンや排水フィルターの清掃、そして日々の予防習慣です。これらの部分の汚れも、悪臭や洗濯機の不具合に直結します。

ドアパッキン周辺の掃除: ドラム式洗濯機のドア内側にあるゴム製パッキンは、水や洗剤カス、糸くずなどが溜まりやすく、カビが発生しやすい場所です。ここが汚れていると洗濯物への臭い移りの原因になります。

- 清掃頻度: 洗濯終了後に毎回拭き取り、月に1~2回は念入りに掃除しましょう。

- 手順: ドアを開け、パッキンをめくりながら汚れやカビをチェックします。乾いた布やマイクロファイバークロスで水分や表面の汚れを拭き取ります。こびり付いた汚れや軽いカビは、固く絞った布や歯ブラシ、綿棒などでこすり落とします。

- 頑固なカビ: 頑固な黒カビには、浴室用の塩素系カビ取り剤が効果的です。使用時は必ずゴム手袋とマスクを着用し、十分に換気を行ってください。カビ取り剤を塗布後、水で濡らした布で薬剤が残らないよう丁寧に拭き取ります。薬剤が洗濯槽内に流れ込まないよう注意し、使用後は念のため「槽洗浄コース」や「すすぎと脱水」のみの運転を行うと安心です。

排水フィルター(排水口)の掃除: 排水フィルターは、洗濯後の排水に含まれる大きなゴミや異物をキャッチし、排水管の詰まりを防ぐ役割があります。ここに糸くず、髪の毛、ヘドロなどが蓄積すると、下水のような悪臭や洗濯機のエラー表示の原因となります。

- 清掃頻度: 月に1回程度を目安に点検・清掃しましょう。

- 手順: 本体前面下部の小さなカバーを開け、排水フィルターを取り外します。残水が出る場合があるので、受け皿を用意してください。フィルターに絡みついたゴミを取り除き、洗い流します。フィルターが収まっていた奥の部分も、手が届けばブラシや布で拭き取ります。

日々の予防習慣:

- 洗濯物の速やかな取り出し: 洗濯終了後は洗濯物を長時間放置せず、すぐに取り出して干しましょう。洗濯槽内の高い湿度と適度な温度は雑菌の繁殖を促します。

- フタ(ドア)を開けて乾燥: 洗濯終了後は、必ず洗濯機のフタ(ドア)を開けたままにして、内部を自然乾燥させましょう。ドラム式洗濯機は密閉性が高いため、特に湿気がこもりやすいです。洗剤投入ケースも少し引き出すとより効果的です。

- 乾燥機能の活用: ドラム式洗濯機の乾燥機能は、洗濯槽内部のカビ予防にも効果的です。週に1回程度でも乾燥機能を利用して洗濯槽内を乾燥させると、カビの繁殖を抑制できます。

- 洗剤と柔軟剤は適量を守る: 洗剤や柔軟剤の過剰な使用は、溶け残りを引き起こし、それが洗濯槽や衣類に蓄積して雑菌のエサとなります。特にドラム式は使用水量が少ないため、溶け残りの影響が出やすいです。必ずパッケージ記載の適量を守りましょう。柔軟剤の過度な使用も、かえって臭いの原因になることがあります。

これらの掃除と予防策を組み合わせることで、「洗濯機 糸くずフィルター 奥 掃除」の問題を根本から解決し、快適な洗濯環境を維持できるでしょう。

総括:洗濯機糸くずフィルター奥の掃除は清潔な洗濯ライフの要

この記事のまとめです。

- ドラム式洗濯機は節水設計と高い気密性により、汚れや湿気が溜まりやすく臭いトラブルが増加傾向にある

- 洗濯機の糸くずフィルターを通った水は洗濯槽内に再循環する構造であり、フィルター奥の汚れは洗濯物全体を汚す原因となる

- 糸くずフィルターの奥に蓄積するヘドロの正体は、溶け残った洗剤カス、ホコリ、糸くず、皮脂汚れなどが混ざり合ったものである

- ヘドロやカビが原因で、カビ臭、下水臭、生乾き臭、洗剤香の変化といった不快な臭いが発生する

- 糸くずフィルターは洗濯の都度、大きなゴミを取り除き、週に1回は水洗いを、月に1回は歯ブラシや中性洗剤で細かい汚れを落とすのが理想

- フィルターの設置場所(奥の部分)も、浴室用塩素系洗剤と歯ブラシでこすり洗いし、カビがひどい場合はつけ置きも効果的である

- 塩素系と酸素系の洗剤は絶対に混ぜてはならず、有毒ガス発生の危険があるため厳重な注意が必要である

- 洗濯槽の徹底洗浄には、月に1回程度、メーカー推奨のドラム式専用塩素系クリーナーや純正クリーナーの使用が推奨される

- 槽洗浄コースを活用することで、洗濯槽の裏側に付着したカビや汚れを効果的に除去できる

- ドアパッキンは、水や洗剤カス、糸くずが溜まりやすくカビやすい箇所であり、毎回拭き取りと月に1~2回の念入りな掃除が不可欠である

- 排水フィルターも、糸くずやヘドロが溜まりやすく下水臭の原因となるため、月に1回程度は点検・清掃が必要である

- 洗濯終了後は速やかに洗濯物を取り出し、洗濯機のドアを必ず開けて内部を乾燥させる習慣をつける

- ドラム式の乾燥機能を活用し、定期的に洗濯槽内を高温で乾燥させることでカビ予防に繋がる

- 洗剤や柔軟剤は、過剰な使用を避け、必ず製品に記載されている適量を守ることが、溶け残りやカビの発生を防ぐ上で非常に重要である

- 掃除をしてもカビが落ちない場合やフィルターが破損している場合は、新しいフィルターへの交換を検討するべきである