「ドラム式洗濯機に買い替えたら、なぜかほこりがすごい…」と感じていませんか?

特に乾燥機能を使った後、フィルターやドア周りに付着する大量のほこり(糸くず)に驚く方は少なくありません。

この記事では、洗濯機エキスパートの視点から、なぜドラム式洗濯機でほこりが目立つのか、その根本原因と放置する危険性を徹底解説します。

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が警告する火災リスクから、乾燥フィルターの「奥」の正しい掃除方法、さらには最新の自動おそうじ機能、最終手段である専門業者の分解洗浄まで、あなたが抱える「ほこりがすごい」問題を解決するための全知識を網羅します。

- ほこりの放置は乾燥効率の低下だけでなく、火災リスクにも繋がる

- 掃除すべきフィルターは「乾燥」と「排水」の2種類ある

- 乾燥フィルターの「奥」の掃除は専用ブラシを使い、事故を防ぐ

- 最新モデルはほこりを自動で洗浄する機能を搭載している

ドラム式洗濯機のほこりがすごい!放置リスクと基本の掃除箇所

- ほこりの正体と放置する重大なリスク

- 基本のお手入れMAP:掃除箇所と頻度

- 毎回必須!乾燥フィルターの掃除方法

- 週1回推奨!排水フィルター(糸くず)掃除

- 盲点「ドアパッキン」のほこり対策

ほこりの正体と放置する重大なリスク

ドラム式洗濯機で「すごい」と感じるほこり。その正体は、衣類から出る「糸くず」です。縦型洗濯機では、洗濯槽に溜まった水の中で衣類がこすれ、糸くずフィルターが水中の糸くずをキャッチします。

一方、ドラム式洗濯機は少量の水で衣類をたたき洗いするため、水中に放出される糸くずが少ない傾向にあります。その代わり、乾燥工程で温風が衣類をほぐす際に、大量の乾いた糸くず(ほこり)が発生します。これが乾燥フィルターに集められるため、縦型に比べて「ほこりの量」が可視化されやすく、驚きに繋がるわけです。

このほこりを放置することは、単に不潔だという問題だけでは済みません。独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、洗濯機のほこりが原因となる火災事故について厳しく注意喚起を行っています。

乾燥フィルターや、その奥にある乾燥ダクト(風の通り道)にほこりが堆積すると、温風の通り道が塞がれます。これにより内部に熱がこもり、温風温度が異常に上昇。結果として、洗濯機本体の樹脂部品が熱で溶け出したり、最悪の場合はほこり自体が発火したりする恐れがあるのです。

さらにNITEは、美容オイルや食用油、動物性油などが付着した衣類を洗濯・乾燥することの危険性も指摘しています。洗濯で落としきれなかった油分が、乾燥後の酸化熱によって自然発火するケースも報告されています。

「たかがほこり」と侮らず、これからご紹介する正しいメンテナンスを実践することが、洗濯機を安全に長く使うための鍵となります。

基本のお手入れMAP:掃除箇所と頻度

ドラム式洗濯機の「ほこりがすごい」問題を解決するための第一歩は、メーカーが推奨する基本のお手入れを習慣化することです。ほこりや汚れが溜まる場所は決まっており、それぞれ適切なお手入れの頻度があります。

まずは、ご自身の洗濯機のお手入れ状況と照らし合わせながら、以下の「お手入れMAP」を確認してみてください。この基本を徹底するだけで、多くのほこり問題は改善されます。

| 掃除する場所 | 推奨されるお手入れ頻度 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 乾燥フィルター | 乾燥機能を使うたび(毎回) | 火災予防・乾燥効率の維持 |

| 排水フィルター(糸くずフィルター) | 週に1回 | 排水不良・においの防止 |

| ドアパッキン | 毎回(洗濯終了後) | カビ・においの防止 |

| 洗濯槽(槽洗浄コース) | 月に1回 | カビ・雑菌・においの防止 |

| 洗剤投入ケース | 月に1回 | 洗剤の固着・カビの防止 |

| 排水口 | 月に1回 | 排水不良・水漏れの防止 |

この表を見て、「乾燥フィルター以外はあまりやっていなかった…」という方も多いかもしれません。特にドラム式洗濯機は、縦型に比べて構造が複雑で、水の使用量も少ないため、汚れが蓄積しやすいという特性があります。

ほこりだけでなく、カビや洗剤カスも洗濯機の大敵です。「乾燥フィルター」と「排水フィルター」の2つのフィルター掃除を軸に、月に一度は洗濯槽や排水口までケアする。このサイクルを確立することが、快適な洗濯ライフの基本となります。

毎回必須!乾燥フィルターの掃除方法

ドラム式洗濯機のメンテナンスにおいて、最も重要かつ基本的なお手入れが「乾燥フィルター」の掃除です。これは、乾燥機能を使うたびに「毎回」行うのが鉄則です。

乾燥フィルターは、乾燥時に衣類から出た大量のほこり(糸くず)をキャッチする最前線の防衛ラインです。ここが目詰まりすると、温風の循環効率が著しく低下します。それにより、洗濯物がなかなか乾かない「乾燥ムラ」や「生乾き」の原因となるだけでなく、前述の通り、内部に熱がこもり火災リスクが高まることにも直結します。

掃除方法は非常に簡単です。

- 洗濯機の所定の場所から乾燥フィルターを取り出します。

- フィルターに付着したほこりを、ティッシュペーパーや乾いた布、あるいは手で優しく取り除きます。

- ほこりがこびり付いて取れにくい場合(目詰まり)は、ぬるま湯を使って古い歯ブラシなどで優しくこすり落とします。

日立の一部のモデルでは「らくメンテ」思想に基づき、フィルターを引き出すだけでほこりがまとまり、パッと捨てられるような工夫がされています。

注意点として、フィルターを水洗いした後は、必ず完全に乾かしてから本体に戻してください。濡れたまま装着すると、カビの発生源となったり、センサーが誤作動を起こしたりする可能性があります。

この「毎回」のひと手間が、乾燥効率を維持し、深刻なトラブルを防ぐために最も効果的な対策なのです。

週1回推奨!排水フィルター(糸くず)掃除

乾燥フィルターが「乾いたほこり」の担当なら、「排水フィルター」は「濡れたほこり(糸くず)」の担当です。一般的に「糸くずフィルター」と呼ばれることも多いですが、ドラム式では本体下部にあるこのパーツがそれに該当します。

ここには、洗濯や(一部機種では乾燥ダクトの自動洗浄などで)排水された水に含まれる糸くず、髪の毛、ペットの毛、さらにはポケットに入っていた小さなゴミなどが集められます。メーカーは週に1回程度、最低でも2週間に1回は確認・清掃することを推奨しています。

このフィルターのお手入れを怠ると、以下のような問題が発生します。

- フィルターが目詰まりし、排水がスムーズに行われなくなる。

- 排水エラーが表示され、洗濯機が途中で停止する。

- フィルターに溜まったヘドロ状の汚れが、カビや悪臭の発生源となる。

掃除の手順は以下の通りです。

- フィルターのフタを開ける前に、必ず下に洗面器や浅いバケツを置きます。フタを外すと、内部に残っている水(残水)が出てくるためです。

- フィルターをゆっくりと左に回して引き抜きます。

- フィルターに絡みついた糸くずや髪の毛を取り除きます。

- ぬるま湯を使い、古い歯ブラシなどでメッシュ部分の汚れやヌメリをこすり落とします。

- 掃除が終わったら、フィルターを奥までしっかり差し込み、右に回して確実にロックします。

近年では、この手間を軽減する技術も登場しています。例えばシャープの一部のモデルに搭載されている「するポイフィルター」は、マンタのエラの構造を応用し、糸くずが樹脂に絡まりにくく、たまったほこりがまとまりやすい形状になっています。これにより、たまったゴミをつまんで捨てるだけ、という手軽さを実現しています。

盲点「ドアパッキン」のほこり対策

乾燥フィルターと排水フィルター。この2大フィルターを掃除していても「なぜか洗濯物に黒いカスや、ほこりが付着する…」という場合、その原因は「ドアパッキン」に潜んでいる可能性が非常に高いです。

ドラム式洗濯機のドア周りにあるゴム製のパッキンは、防水性を保つために複雑なヒダ状になっています。このヒダの内側は、まさにほこりとカビの温床となりやすい「盲点」なのです。

洗濯が終わった直後、このパッキンの内側をめくってみてください。濡れた糸くずや髪の毛が、びっしりと溜まっていることがあります。これを放置すると、パッキンに残った水分と糸くず(栄養)が組み合わさり、黒カビが発生する絶好の環境となってしまいます。

お手入れは簡単ですが、頻度が重要です。

- 洗濯が終了したら「毎回」、乾いた布や使い古しのタオル、あるいはウェットティッシュなどで、パッキンの内側をぐるりと一周拭き上げます。

- 特に、パッキンの下部は水やほこりが溜まりやすいため、念入りに拭き取ってください。

この「洗濯のついでに拭き上げる」という習慣をつけるだけで、カビの発生を劇的に抑制できます。

この問題はメーカーも認識しており、例えばシャープの上位モデルでは「ドアパッキン自動洗浄」機能が搭載されています。これは、乾燥運転後にパッキン内部に付着したほこりを、次回の洗濯(洗い・すすぎ)時に給水を利用して自動で洗い流す機能です。

こうした自動機能がないモデルをお使いの場合は特に、ご自身での「拭き上げ」をぜひ習慣にしてください。

ドラム式洗濯機の「すごいほこり」解消・予防策

- 乾燥フィルター「奥」の掃除方法と危険な罠

- 最新モデルの「自動おそうじ機能」がすごい

- 最終手段:専門業者の分解洗浄ガイド

- ほこりを防ぐ日々の洗濯習慣

乾燥フィルター「奥」の掃除方法と危険な罠

「乾燥フィルターは毎回掃除しているのに、最近どうも乾きが悪い。ほこりが奥に溜まっている気がする…」

これは、ドラム式洗濯機を数年使用したユーザーが直面する、最も深刻な問題の一つです。

乾燥フィルターの差し込み口を覗くと、そのさらに奥に、風の通り道である「乾燥ダクト」の入り口が見えます。この「奥」の部分に、フィルターをすり抜けた、あるいはフィルターの隙間から入り込んだほこりがフェルト状に固まって付着することがあります。これが「すごいほこり」の正体であり、乾燥効率を低下させる最大の原因です。

この「奥」のほこりを自分で取ろうとして、100円ショップなどで売られている細長いワイヤーブラシなどを使う方がいます。しかし、これは非常に危険な行為であり、絶対に推奨できません。

あるクリーニング業者の報告では、100均のブラシを使って掃除を試みたところ、ブラシが内部で引っかかり抜けなくなってしまったという事例があります。ブラシの先端が太いと、一度入っても「魚獲りの罠」のように抜けなくなるのです。

さらに最悪なのは、抜けなくなったブラシを無理やり引き抜こうとガチャガチャ動かした結果、内部の「排気ダクト」が外れてしまうケースです。ダクトが外れれば、温風が正常に循環しなくなり、乾燥機能は完全に停止します。こうなると、メーカーや専門業者が洗濯機を「完全分解」して修理するしかなく、数万円の高額な修理費用が発生します。

では、「奥」の掃除はどうすればよいのでしょうか。

最も安全な方法は、メーカーが公式に販売している「専用おそうじブラシ」を使用することです。例えばパナソニックは、ななめドラム式洗濯乾燥機用に「AXW22R-9DA0」という純正のおそうじブラシを販売しています。

こうした純正ブラシは、適度な長さと、内部の部品を傷つけない柔らかさ、そして万が一手から滑り落ちても内部に落下しないよう、設計されています。価格は1,700円前後ですが、数万円の修理代を考えれば、必要不可欠な投資と言えるでしょう。

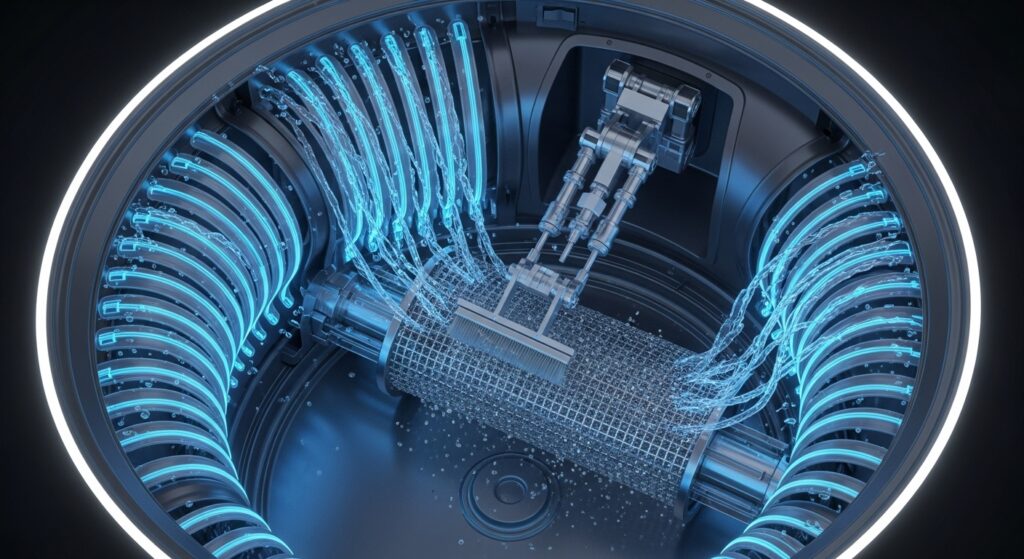

最新モデルの「自動おそうじ機能」がすごい

こうした「奥のほこり」問題は、ユーザーにとって最大の手間であり、メーカーにとっては最大の課題でした。そこで、最新のドラム式洗濯機には、この問題を解決するための驚くべき「自動おそうじ機能」が搭載され始めています。

この分野で特に進んでいるのがシャープです。

シャープの上位モデルに搭載されている「ラクラクおそうじ」機能は、まさに「ほこりがすごい」問題への決定版とも言える内容です。

まず、「乾燥フィルター自動おそうじ」機能。これは、乾燥運転が終わるたびに、ブレードが乾燥フィルターの表面をこすり、ほこりを自動で「ダストボックス」にかき集める機能です。ユーザーは、たまったほこりをダストボックスからつまんで捨てるだけで済みます。

さらに画期的なのが、「乾燥ダクト自動おそうじ」機能です。これは、洗濯のたびに、給水を利用して乾燥ダクトと排気口に付着した糸くずや洗剤成分を自動で洗い流します。この機能により、ダクト内部の約96%が洗浄可能とされており、「奥」のほこりが固着するのを防ぎ、乾燥効率の低下を抑制します。

一方で、パナソニックは異なるアプローチを取っています。パナソニックは、ヒートポンプユニットが本体上部にある構造を活かし、「ヒートポンプユニットクリーニング安心パックサービス」というメーカー公式の「専門洗浄サービス」を提供しています。これはプロが専用器具で熱交換器や乾燥経路を高圧洗浄するもので、自動化ではなく「プロのメンテナンス」を前提とした設計思想と言えます。

日立は「らくメンテ」として、そもそもほこりが溜まりにくい構造や、ユーザーが手動で掃除しやすいフィルター形状を追求しています。

このように、メーカー各社が「奥のほこり」といかに戦うか、その思想の違いが最新モデルの機能に色濃く反映されています。

最終手段:専門業者の分解洗浄ガイド

もし、ご自身の洗濯機がすでに「乾燥フィルターの奥」にほこりが詰まってしまい、乾燥機能が著しく低下している、あるいは洗濯物から嫌なにおいやゴミが取れない、という末期的な状態であれば、最終手段は「専門業者による分解洗浄」です。

これは、洗濯機の「槽洗浄コース」でクリーナーを回すのとは全く異なります。

専門業者が行う「完全分解洗浄」とは、文字通り洗濯機をパーツ単位で分解し、洗濯槽を丸ごと取り出し、その外側や、普段は絶対に手が届かない乾燥ダクト内部、ヒートポンプユニットなどを、高圧洗浄機や専用洗剤で物理的に洗浄するサービスです。

長年蓄積されたヘドロ状のカビや、フェルトのように固着した乾燥ダクトのほこりも、これによって一掃されます。

ただし、その費用は安くありません。

ドラム式洗濯機の場合、その構造の複雑さから、分解洗浄の料金相場は20,000円から30,000円程度が一般的です。これは縦型洗濯機(12,000円~17,000円程度)と比べても高額です。

また、業者によっては「完全分解」ではなく、分解を伴わない簡易的な洗浄(約17,000円程度)を提供している場合もありますが、「奥のほこり」が原因の場合は、完全分解でなければ根本解決にならないケースがほとんどです。

製造から6年以上経過したモデルは、メーカーの部品保有期間が終了しているため、万が一の故障時に保証ができず、作業を断られる場合もあります。

この「2~3万円」というコストを認識することが、日々の地道なフィルター掃除や、1,700円の専用ブラシがいかに重要であるかを再認識させてくれるはずです。

ほこりを防ぐ日々の洗濯習慣

最後に、「乾燥ダクトのほこり」問題と並行して、洗濯機全体のコンディションを良好に保つための「日々の洗濯習慣」をご紹介します。洗濯機は「乾燥システム」と「洗濯システム」の両輪で動いています。どちらのケアも重要です。

第一に、「槽洗浄」の習慣化です。

月に1回は、必ず「槽洗浄コース」を実行してください。これは、洗濯槽の裏側にこびりつく黒カビや、洗剤カス(ビロビロした汚れ)を除去するために行います。これが悪臭や洗濯物へのゴミ付着の原因となります。

この際、非常に重要な注意点があります。ドラム式洗濯機の場合、原則として「塩素系クリーナー」を使用してください。

縦型洗濯機で人気の「酸素系クリーナー(オキシクリーンなど)」は、大量の泡が発生するため、ドラム式洗濯機では泡がセンサーの誤作動を引き起こしたり、泡が多すぎて内部をうまく洗浄できなかったりする可能性があります。一部のドラム式対応の酸素系クリーナーもありますが、基本はメーカー推奨の塩素系を使用するのが安全です。

第二に、「排水口」の掃除です。

洗濯機本体の「排水フィルター」だけでなく、洗濯機が排水ホースを接続している「床の排水口」も月に1回は掃除しましょう。ここにも糸くずや髪の毛が溜まり、放置すると悪臭や水漏れの原因となります。

第三に、洗濯が終わったら、必ずフタ(ドア)を開けたままにして内部を乾燥させることです。閉めっぱなしにすると、湿気がこもり、カビの温床となります。

これらの地道な習慣が、ほこり、カビ、においの全てを防ぎ、ドラム式洗濯機の寿命を延ばすことに繋がります。

総括:「ドラム式洗濯機のほこりがすごい」は安全な掃除で解決

この記事のまとめです。

- ドラム式洗濯機の「すごいほこり」の正体は、主に乾燥時に衣類から出る「糸くず」である

- ほこりの放置は乾燥効率を低下させるだけでなく、内部の温度上昇による火災リスクを高める

- 独立行政法人NITEは、ほこりの蓄積や油分が付着した衣類の乾燥による発火・自然発火を警告している

- ドラム式洗濯機のフィルター掃除は「乾燥フィルター」と「排水フィルター」の2種類が基本である

- 「乾燥フィルター」は、乾燥機能を使うたびに「毎回」掃除するのが鉄則である

- 「排水フィルター(糸くずフィルター)」は、「週に1回」を目安に、溜まったゴミやヘドロを除去する

- ドアの「ゴムパッキン」のヒダは、濡れたほこりやカビの盲点であり、毎回拭き上げることが推奨される

- 乾燥フィルターの「奥」にある乾燥ダクトの掃除は、メーカー純正などの「専用おそうじブラシ」を使用すべきである

- 100円ショップのワイヤーブラシなどを「奥」の掃除に使うと、内部で抜けなくなり、最悪の場合はダクトが外れて高額な修理が必要になる

- パナソニックは純正の「おそうじブラシ(AXW22R-9DA0など)」を販売しており、安全な掃除に有効である

- シャープなどの最新モデルは「乾燥フィルター自動おそうじ」や「乾燥ダクト自動おそうじ」機能を搭載し、メンテナンスの手間を大幅に削減している

- パナソニックは「ヒートポンプユニットクリーニング安心パックサービス」という、プロによるヒートポンプ・乾燥経路の洗浄サービスを提供している

- ほこりが完全に詰まった場合の最終手段は、専門業者による「完全分解洗浄」であり、費用相場は2~3万円である

- 洗濯槽のカビ対策として、「月に1回」の槽洗浄が必須である

- ドラム式洗濯機の槽洗浄には、泡立ちの多い「酸素系」ではなく、メーカー推奨の「塩素系」クリーナーを使用する