洗濯機の蛇口、洗濯が終わった後、ついつい開けっ放しにしていませんか?

「タイマー予約で使うから」「毎回開け閉めするのが面倒」という方も多いかもしれません。

しかし、その「開けっ放し」が、ある日突然、深刻な水漏れ事故や高額な修理費につながる可能性があるとしたら…。

この記事では、洗濯機のエキスパートとして、「洗濯機 蛇口 開けっ放し」の状態がなぜ危険なのか、その具体的な5つのリスクを徹底的に解説します。

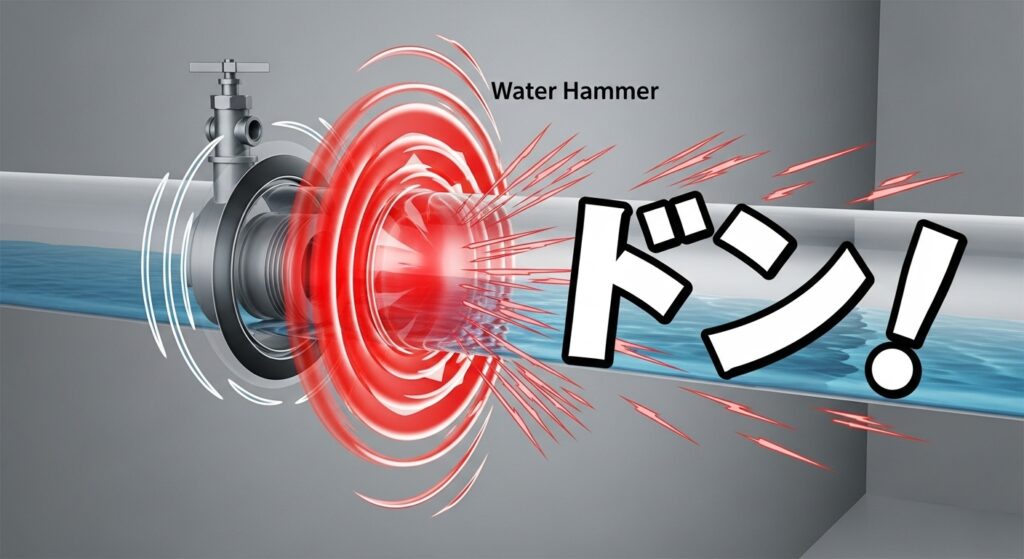

さらに、万が一の水漏れに備える「緊急止水弁」の正しい知識、壁から聞こえる「ドン!」という異音(水撃作用)の正体、そして水漏れが起きてしまった時の緊急対応マニュアルまで、あなたの家の洗濯機を安全に使うためのすべてをお伝えします。

- 洗濯機の蛇口を開けっ放しにする5つの重大なリスクを解説

- 水漏れ事故による水道代や修理費など経済的損失をシミュレーション

- 「ドン」という異音(水撃作用)の正体と配管への危険性

- 緊急止水弁(オートストッパー)の正しい役割と限界

H2: 洗濯機の蛇口を開けっ放しにする5つの危険性

- 結論:洗濯機の蛇口は「毎回閉める」が正解

- リスク1:常時高圧による「水漏れ・破裂」

- リスク2:地震や衝撃による「ホース外れ」

- リスク3:蛇口・パッキンの「固着と劣化」

- リスク4:水漏れ時の「甚大な経済的損失」

結論:洗濯機の蛇口は「毎回閉める」が正解

まず、あなたの疑問に専門家として明確にお答えします。洗濯機の蛇口は、「洗濯のたびに毎回閉める」が絶対的な正解です。

パナソニック、日立、シャープといった主要な洗濯機メーカーは、その取扱説明書や公式ウェブサイトで、例外なく「洗濯が終わったら、必ず水栓(蛇口)を閉める」よう強く呼びかけています。これは、水道設備の専門家や工事業者も同様です。

「でも、蛇口が開いていても、洗濯機が動いていなければ水は出ていない。だから大丈夫では?」と考えるかもしれません。確かに、現代の全自動洗濯機は、本体内部にある「電磁弁(ソレノイドバルブ)」という部品が電子制御で水の流れを止めたり、出したりしています。そのため、蛇口が開けっ放しでも、待機中に水が流れ続けることはなく、水道代が無駄にかかることも基本的にはありません。

しかし、この認識には重大な見落としがあります。問題なのは「水の流れ(Flow)」ではなく、あなたの家の水道管から蛇口、給水ホース、そして洗濯機内部の電磁弁までのすべてに、24時間365日かかり続ける目に見えない「水圧(Pressure)」なのです。

蛇口を開けっ放しにするということは、この強力な水圧を、本来そのために設計されていない部品(特に給水ホース)に常にかけ続ける行為にほかなりません。これが、洗濯機まわりの水漏れ事故を引き起こす最大の原因となります。次のセクションからは、この「常時高圧」が具体的にどのような危険を引き起こすのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

リスク1:常時高圧による「水漏れ・破裂」

蛇口を開けっ放しにすることの最大のリスクは、給水ホースや接続部品が「常時高圧」にさらされることによる水漏れや破裂です。

考えてみてください。キッチンや洗面台の蛇口は、水栓(蛇口本体)で水を止めています。水圧は頑丈な金属製の蛇口本体と、壁の中の配管だけにかかっています。一方、洗濯機はどうでしょうか。蛇口を開けっ放しにすると、「蛇口」→「(多くの場合プラスチック製の)ニップル(接続部品)」→「(ゴムと樹脂でできた)給水ホース」→「洗濯機本体の電磁弁」という非常に長い経路のすべてが、常に水道管からのフルパワーの水圧を受け止め続けることになります。

一般的な家庭用水道の水圧は非常に高く、地域によってはかなりの圧力がかかっています。給水ホースや、蛇口とホースをつなぐジョイント部分、内部のゴムパッキンは、水を通すことはできても、この高圧を四六時中受け止め続けるようには設計されていません。

蛇口が開いたままの状態が続くと、ゴムやプラスチック製の部品は、私たちが想像するよりも早く劣化していきます。ゴムは弾力性を失って硬化し、プラスチックは目に見えない小さなヒビ(マイクロクラック)が蓄積していきます。

そしてある日、あなたが外出中や就寝中に、その限界は突然やってきます。劣化したホースが水圧に耐えきれずに破裂する、あるいは接続部分のパッキンが破損し、ジョイント部分から水が噴き出すのです。また、洗濯機本体の給水弁自体も、常に水圧にさらされることで負担がかかり、弁が壊れて水が止まらなくなるといった故障のリスクも高まります。洗濯機の蛇口を開けっ放しにするのは、家の中に時限爆弾を仕掛けているようなものなのです。

リスク2:地震や衝撃による「ホース外れ」

日本は世界有数の地震大国です。洗濯機の蛇口を開けっ放しにする習慣は、この地震のリスクと組み合わさることで、被害を何倍にも拡大させる危険性をはらんでいます。

もし、蛇口が全開のまま、震度4や5以上の強い揺れが発生したらどうなるでしょうか。重い洗濯機本体は、その場で大きく揺さぶられます。その激しい振動によって、給水ホースが蛇口の接続部分から外れてしまう、あるいは劣化していたホースが揺れに耐えきれず破損してしまう可能性は非常に高いです。

ホースが外れた瞬間、全開の蛇口からは水道水が凄まじい勢いで噴出し続けます。それはもう「水漏れ」というレベルではなく「室内洪水」です。あなたがすぐに気づいて蛇口を閉められれば良いですが、もし外出中や就寝中だったら? 大量の水が床にあふれ、床材をダメにし、最悪の場合、集合住宅であれば階下の部屋にまで浸水被害を及ぼします。

「うちは緊急止水弁(オートストッパー)付きの蛇口だから大丈夫」と思うかもしれません。確かに、オートストッパーはホースが「抜けた」際には自動で水を止めてくれる優れた機能です。しかし、地震の揺れで「蛇口そのもの」が壁との接続部から破損したり、「給水ホースの途中」が破裂したりした場合は、オートストッパーは機能しません。

結局のところ、地震や不意の衝撃に対する最も確実で、唯一の根本的な安全対策は、使わないときに「蛇口を閉めておく」ことなのです。タイマー予約運転のために開けておく場合も、そのリスクを承知の上で、就寝中や長時間の外出は避けるなどの配慮が必要です。

リスク3:蛇口・パッキンの「固着と劣化」

これは非常に見落とされがちですが、水道設備のプロが必ず指摘する現実的なリスクです。それは、蛇口を長期間開けっ放しにすることで、蛇口内部が「固着」してしまうことです。

水道水には、カルシウムやマグネシウムといったミネラル分が微量に含まれています。蛇口を「開」の状態でずっと動かさないでいると、内部の可動部(スピンドル)や、水を止めるためのゴムパッキン(コマパッキン)の周囲に、これらのミネラル分が水垢として蓄積・結晶化していきます。

さらに、ゴムパッキン自体も、常に水圧に押さえつけられた状態で弾力性を失い、硬化していきます。

その結果、数年ぶりに「いざ蛇口を閉めよう」と思っても、ハンドルが固くて回らない、という事態が発生します。さらに悪いケースでは、固着したハンドルを無理やり力ずくで回した結果、劣化したパッキンが破損・変形し、今度は蛇口のハンドル下や吐水口から水がポタポタと漏れ出し、止まらなくなってしまうのです。

皮肉なことに、「水漏れを防ぐために開けっ放しにしていた」つもりが、その行為自体が蛇口の寿命を縮め、「いざという時に水を止められない」という最悪の状況を招いてしまうのです。

蛇口は、適度に開け閉めすること、つまり「可動部を動かす」こと自体が、固着を防ぐメンテナンスになります。蛇口もまた機械部品の一つであり、「使わない(動かさない)とダメになる」ことを覚えておく必要があります。

リスク4:水漏れ時の「甚大な経済的損失」

「蛇口を開けっ放しにすると、水道代が高くなるのでは?」という疑問を持つ方もいますが、これは半分正解で半分間違いです。

前述の通り、水漏れが起きていない「平時」であれば、洗濯機内部の弁が水を止めているため、水道代は一切かかりません。

しかし、リスク1〜3で説明したような原因(ホース破裂、地震、パッキン劣化)によってひとたび「漏水事故」が発生すると、状況は一変します。蛇口が全開のまま水が噴出し続けた場合、あなたの家の水道メーターは猛烈な勢いで回り続けます。

もし給水ホースが完全に外れた場合、1分間に約20リットルの水が流出すると言われています。これを水道料金(上下水道)に換算すると、どれほどの金額になるかシミュレーションしてみましょう。

| 経過時間 | 漏水量 (推定) | 水道代 (上下水道・推定) |

| 1分間 | 20 L | 約 2.5 円 |

| 1時間 | 1,200 L (1.2 ㎥) | 約 150 円 |

| 8時間 (外出中) | 9,600 L (9.6 ㎥) | 約 1,200 円 |

| 24時間 (1日) | 28,800 L (28.8 ㎥) | 約 3,580 円 |

| 1週間 | 201,600 L (201.6 ㎥) | 約 25,060 円 |

※東京都の料金(30m³で約3,580円)を参考に試算した場合。自治体により料金は異なります。

もし1日気づかなければ約3,600円、1週間放置すれば2万5千円以上の水道代が請求されることになります。

しかし、本当に恐ろしいのはここからです。この金額は、あくまで「流れた水の料金」に過ぎません。漏れ出した水が引き起こす「二次被害」のコストは、こんなものでは済みません。

水浸しになった床(フローリング)や壁紙の張り替え費用。濡れてしまった家具や家電の買い替え費用。そして、もし集合住宅であれば、階下の住民の天井や壁、家財道具に対する損害賠償責任が発生します。これらの費用は、被害の状況によっては数十万円から、場合によっては数百万円規模に達することもあります。

「毎回閉める」というほんの数秒の手間を惜しんだがために、取り返しのつかない経済的損失を被る可能性があるのです。

H2: 洗濯機の蛇口開けっ放しを防ぐ安全対策と対処法

- 潜在リスク:「ドン!」という音(水撃作用)の正体

- 最善策:緊急止水弁(オートストッパー)付水栓

- 水漏れ発生!その時やるべき緊急対応マニュアル

- 専門家推奨:給水ホースと蛇口の定期点検

潜在リスク:「ドン!」という音(水撃作用)の正体

洗濯機を使っていると、特に給水が止まる瞬間に、壁の中から「ドン!」「ガン!」という、何か硬いものがぶつかるような音や振動を感じたことはありませんか? これもまた、蛇口の開けっ放しと深く関連する現象です。

この音の正体は、「ウォーターハンマー(水撃作用)」と呼ばれるものです。

全自動洗濯機は、設定された水位まで水が溜まると、内部の電磁弁を「瞬時」に閉じて給水を止めます。それまで水道管の中を勢いよく流れてきた水の運動エネルギーは、行き場を失い、急激な圧力上昇(衝撃波)となって配管内を逆流します。この衝撃波が、水道管そのものや、配管を固定している金具を叩き、「ドン!」という不快な衝撃音や振動を引き起こすのです。

特に、全自動洗濯機や食器洗い機で起こる水撃作用は「水柱分離ウォーターハンマー」と呼ばれるタイプで、ポンプが停止した際などに発生する負圧が原因で水流同士が衝突し、強い衝撃を生むとされています。

この音を「洗濯機とはこういうものだ」と放置してはいけません。この衝撃波は、人間が感じる以上に強力で、洗濯機の給水ホースだけでなく、壁の中の水道管の接続部分(継手)や、他の水栓、さらには給湯器の精密なセンサーや弁など、家全体の配管設備にダメージを与え続けます。

このダメージが蓄積すると、配管の接続部から水漏れが起きたり、給湯器が故障したりする原因にもなり得ます。

そして、蛇口を全開にしている状態で洗濯機を運転すると、水道管を通る水の勢い(流速)が最大になります。その状態で洗濯機内部の電磁弁が「瞬時」に水を止めると、その衝撃、すなわち水撃作用のダメージが「最大化」してしまうリスクがあるのです。蛇口を開けっ放しにする習慣は、この高ダメージの水撃作用が(タイマー運転などで)繰り返し発生する状況を生み出してしまいます。

対策としては、まず洗濯機専用の止水栓(蛇口の根元などにあるマイナスドライバーで回す部分)や、家の水道の元栓を少し絞り、水圧を適度に下げてやる(水の勢いを弱める)ことで、音が緩和される場合があります。根本的な解決には、「水撃防止器(ウォーターハンマーアレスタ)」という衝撃を吸収する装置を設置するのが最も効果的です。

最善策:緊急止水弁(オートストッパー)付水栓

蛇口の開けっ放しによるリスク、特にホースが外れた際の「室内洪水」を防ぐために、現在最も普及しているハードウェア(設備)側の対策が、「緊急止水弁(オートストッパー)」付きの水栓です。

これは、蛇口の先端にある給水ホースを接続する部分(ニップル)に、安全装置が内蔵されたものです。

その仕組みは、万が一、地震の揺れやホースの劣化などで給水ホースがニップルから「抜けてしまった」場合、水圧によってニップル内部の弁(ストッパー)が瞬時に飛び出し、水の流れを自動的に「止水」するというものです。

これが設置されていれば、ホースが抜けた場合の水漏れ被害を最小限に食い止めることができます。最近の新築住宅では標準装備されていることが多いですが、古いタイプの蛇口(万能ホーム水栓など)であっても、先端のニップル部分だけをオートストッパー付きのものに交換することが可能です。

しかし、ここで専門家として、非常に重要なことをお伝えしなければなりません。それは、「オートストッパーがあるから、蛇口を開けっ放しにしても良い」という考えは、重大な誤解であるということです。

緊急止水弁は、あくまで「ホースが ニップルから抜けた 」という、たった一つの故障モードにしか対応できません。

例えば、

- 給水ホースの「途中」が劣化して破裂した場合

- 蛇口の「根元(壁との間)」や「ハンドル部分」から水漏れした場合

- 洗濯機「本体」から水漏れした場合

- 前述の「水撃作用」による配管へのダメージ

これらに対して、緊急止水弁は一切効果がありません。水圧はかかり続けますし、水撃作用も防げません。

オートストッパーは、万が一の事故の被害を軽減する「シートベルト」のようなものです。シートベルトをしているからといって、無謀な運転(=蛇口の開けっ放し)が許されるわけではないのです。結論は変わりません。「オートストッパーが付いていても、使わない時は蛇口を閉める」。これが鉄則です。

水漏れ発生!その時やるべき緊急対応マニュアル

ここまでは予防策についてお話してきましたが、万が一、実際に洗濯機周りで水漏れに遭遇してしまった場合、パニックにならず冷静に対処することが被害を最小限に抑える鍵となります。以下の手順を覚えておいてください。

ステップ1:止水(最優先)

何よりもまず、水の供給を止めます。

- すぐに洗濯機の蛇口を閉めてください。

- もし蛇口が固着して閉まらない、あるいは蛇口本体や壁の中から水が漏れている場合は、ためらわずに家の外(通常は玄関近くの地面にあるメーターボックス内)にある「水道の元栓」を閉めます。元栓の場所は、日頃から確認しておきましょう。

ステップ2:安全確保(感電防止)

止水を確認したら、次に感電事故を防ぎます。

- 洗濯機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 【最重要】 もし床が水浸しで、コンセントや電源コードが濡れている、あるいは濡れる恐れがある場合は、絶対に直接手で触れないでください。感電の危険性が非常に高いです。その場合は、家の「ブレーカー(分電盤)」を落として、その部屋への電気の供給を遮断してから作業してください。濡れた手でプラグやコンセントを触るのも厳禁です。

ステップ3:被害拡大の防止

安全を確保したら、被害の拡大を防ぎます。

- バスタオルや雑巾、吸水シートなどを使い、床に溜まった水をできる限り拭き取ります。

- 集合住宅の場合は、この作業が階下への浸水を防ぐための時間との勝負になります。

ステップ4:原因の特定と連絡

水を拭き取りながら、どこから漏れているのかを冷静に確認します。

- 「蛇口の根元」か、「ホースとの接続部」か、「ホースの途中」か、「洗濯機本体の下」か、「排水口」からあふれているのか。

- 原因が自分で対処可能(ホースの接続部の緩みなど)であれば対処し、もし原因が不明、あるいは壁の中、洗濯機本体の内部など、自分で対処できないと判断したら、すぐに賃貸の管理会社や、信頼できる水道修理の専門業者に連絡してください。

専門家推奨:給水ホースと蛇口の定期点検

水漏れトラブルは、その多くが日頃の点検で「予兆」を発見できます。高額な修理費を払うことになる前に、月に一度は以下のポイントをチェックする習慣をつけましょう。

1. 蛇口まわりの点検

- 蛇口のハンドルは、固着せずにスムーズに開閉できますか?

- 蛇口の根元(壁との接続部分)や、ハンドルの下から水がにじんでいませんか?

- ニップル(接続部品)を固定している4本のネジは緩んでいませんか?

2. 給水ホースの点検

- 蛇口との接続部、洗濯機本体との接続部から水が漏れていませんか?(ティッシュなどを当ててみると分かりやすいです)

- ホース本体に、ひび割れ、膨らみ、硬化、傷はありませんか? 特にホースが曲がっている部分や、壁・洗濯機本体に擦れている部分は要注意です。

給水ホースや排水ホースは、ゴムや樹脂でできた「消耗品」です。洗濯機メーカーが修理用部品を保有する期間(約6〜7年)や、一般的な洗濯機の使用年数(6〜10年)を考えると、ホース類は遅くとも5〜7年に一度は、洗濯機本体に問題がなくても予防的に交換することを強く推奨します。

3. 排水まわりの点検

水回りのトラブルは、給水側だけでなく排水側からも起こります。

- 洗濯機の排水口から、下水のような悪臭がしませんか?

- 排水ホースに亀裂や穴はありませんか?

- 排水口周りにホコリや糸くずが詰まっていませんか?

給水ホースの破裂のような「激しい水漏れ」も恐ろしいですが、排水ホースの小さな亀裂や排水口の詰まりによる「じわじわとした水漏れ」は、発見が遅れがちです。気づいた時には床下が腐っていた、という深刻な事態にもなりかねません。

洗濯機周りは、「給水」と「排水」の両方をセットで点検すること。これが、あなたの家を水漏れリスクから守る、最も確実な方法です。

総括:洗濯機の蛇口は「開けっ放し」にせず、「毎回閉める」習慣で水漏れリスクを断つ

この記事のまとめです。

- 洗濯機の蛇口は、使用時以外は「毎回閉める」のがメーカー推奨の正しい使い方である

- 開けっ放しが危険な理由は「水の流れ」ではなく、常時かかる「水圧」にある

- 水圧は給水ホース、パッキン、ジョイント部品の劣化を著しく早める

- 劣化したホースや部品は、ある日突然破裂し、水漏れを引き起こす

- 地震の際、蛇口が開いているとホースが外れ、甚大な水害(二次災害)につながる

- 蛇口を長期間動かさないと、内部が固着し、いざという時に閉まらなくなる

- 水漏れ事故が発生すると、水道代だけで1日約3,600円(推定)かかる

- 漏水による被害は水道代に留まらず、床の張り替えや階下への賠償で数百万に達することもある

- 洗濯時の「ドン」という音は「水撃作用」であり、放置すると配管や給湯器を傷める

- 蛇口全開での洗濯機運転は、この水撃作用のダメージを最大化させるリスクがある

- 「緊急止水弁(オートストッパー)」は、ホースが「抜けた」時にしか機能しない

- ホースの途中破裂、蛇口本体の破損、水撃作用にはオートストッパーは無力である

- オートストッパーがあっても、蛇口は毎回閉める必要がある

- 水漏れに遭遇したら、まず「止水(蛇口か元栓)」、次に「安全確保(感電注意・ブレーカーOFF)」を行う

- 給水ホースは消耗品であり、5〜7年を目安に定期的な点検と交換が推奨される