「ドラム式洗濯機の乾燥が終わらない…」。カタログの時間と違うと感じていませんか?

実は、ドラム式洗濯機の乾燥時間は、フィルターの詰まりや使い方、さらには設置環境によって大きく変わります。

この記事では、洗濯機のエキスパートが、各メーカーの乾燥時間の目安から、時間が長くなる根本的な原因、そして明日から実践できる劇的な時間短縮術まで、専門的な知識を基に徹底的に解説します。

ヒートポンプ式とヒーター式の違いや、メーカー独自の最新機能比較まで網羅。あなたの洗濯時間を最適化し、電気代の節約にも繋がる情報が満載です。

- メーカー公称値と実際の乾燥時間の違いを理解できる

- 乾燥時間が長くなる4つの根本原因がわかる

- 必須のメンテナンスと時間を短縮する裏ワザが身につく

- 主要3大メーカーの最新乾燥技術を比較検討できる

ドラム式洗濯機の乾燥時間【目安と長くなる原因の全知識】

- 乾燥時間の目安は?メーカー公称値と実態

- 乾燥が終わらない三大原因は「フィルター詰まり」

- やってませんか?乾燥効率を下げる使い方

- 洗濯室の環境が乾燥時間を左右する

乾燥時間の目安は?メーカー公称値と実態

ドラム式洗濯機の乾燥時間は、洗濯物の量や種類によって変動しますが、一般的には2時間から3時間が一つの目安とされています。しかし、これはあくまで平均的な数値であり、最新機種のカタログを見ると、さらに短い時間が記載されていることに驚くかもしれません。

例えば、パナソニックの「NA-LX129EL」は約98分、日立の「BD-STX130J」は約93分、東芝の「TW-127XM4L」は約96分と、主要メーカーのハイエンドモデルでは100分を切る数値を掲げています。これらは、特定の条件下(例:6kgの洗濯物、室温20℃など)で測定された、いわば「ベストスコア」です。

しかし、多くのユーザーが経験するのは、この公称値と実際の運転時間との間に存在する「ギャップ」です。購入当初は速かったのに、次第に時間が延びてきたり、表示された残り時間が途中で何度も増えたりする現象は珍しくありません。実際に、口コミサイトなどでは「カタログ値の倍以上かかる」といった声も見受けられます。

これは故障ではなく、洗濯機に搭載されたセンサーが、洗濯物の乾き具合や槽内の湿度を検知し、「まだ乾いていない」と判断して自動で運転を延長しているためです。この実態を理解することが、乾燥時間と上手に付き合うための第一歩と言えるでしょう。

乾燥が終わらない三大原因は「フィルター詰まり」

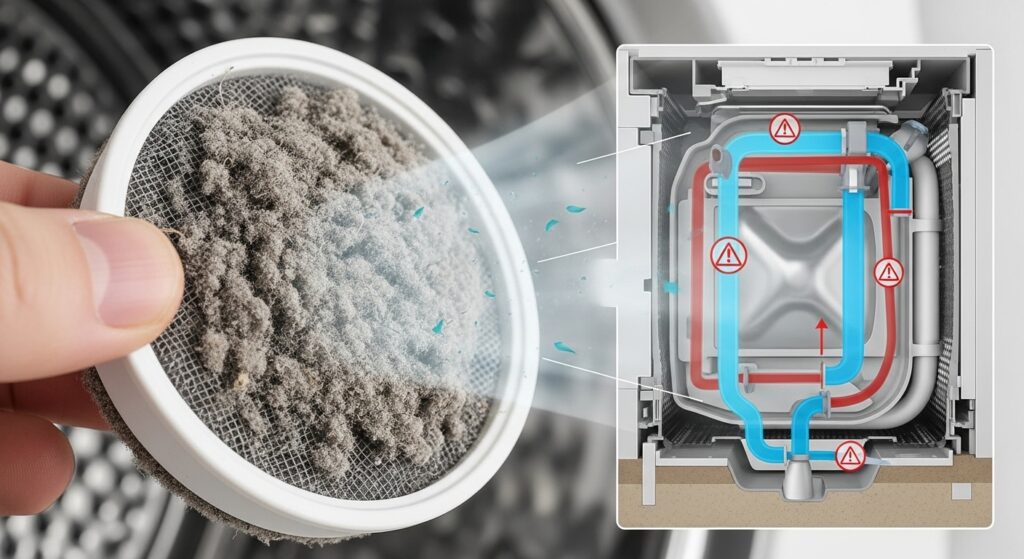

ドラム式洗濯機の乾燥性能が購入時よりも明らかに低下した場合、その原因のほとんどは空気の通り道である「経路」の詰まりに集約されます。特に問題となるのが、以下の三つのポイントです。

第一に「乾燥フィルター」の目詰まりです。これは乾燥運転時に衣類から出るホコリや糸くずを捕集する最も重要なフィルターで、空気の循環を妨げる最大の要因です。ここが詰まると、湿った空気が効率的に排出されず、乾燥能力が著しく低下します。メーカーは「乾燥運転のたびに清掃」を推奨しており、この一手間を怠ることが、乾燥時間が長くなる最も一般的で直接的な原因です。

第二に「排水フィルター(糸くずフィルター)」の詰まりです。乾燥運転中、衣類の水分は熱交換によって水滴となり、機外へ排出されます。この排水経路の出口にあるのが排水フィルターです。ここに糸くずや汚れが溜まると排水がスムーズに行われず、機内に湿気がこもってしまいます。結果として、いくら温風を送っても衣類が乾きにくいという悪循環に陥ります。

そして第三に、見落とされがちなのが「内部の乾燥経路(ダクト)」の汚れです。乾燥フィルターを通り抜けた微細なホコリは、時間をかけて機体内部のダクトや熱交換器に少しずつ蓄積していきます。これはユーザーが簡単には掃除できない部分であり、数年使用するうちに徐々に空気の通り道を狭め、慢性的な乾燥効率の低下を引き起こします。まるで動脈硬化のように、静かに性能を蝕んでいくのです。

やってませんか?乾燥効率を下げる使い方

日々のメンテナンスをしっかり行っていても、無意識のうちに乾燥効率を下げてしまう使い方をしているケースは少なくありません。乾燥性能を最大限に引き出すためには、洗濯物の「入れ方」が非常に重要です。

最もよくある間違いが「洗濯物の詰め込みすぎ」です。ドラム式洗濯機は、洗濯容量よりも乾燥容量の方が少なく設定されています。例えば洗濯容量12kgのモデルでも、乾燥容量は6kgや7kgということが一般的です。洗濯容量いっぱいの衣類をそのまま乾燥させると、槽内で衣類が十分に舞うスペースがなくなり、温風が全体に行き渡りません。結果、中心部が乾かない「生乾きの塊」ができあがり、センサーがそれを検知して延々と運転を続けてしまいます。

また、「洗濯物の種類を混ぜすぎること」も効率を低下させます。ジーンズやバスタオルといった乾きにくい厚手のものと、Tシャツのような薄手のものを一緒に乾燥させると、洗濯機は最も乾きにくい衣類を基準に運転時間を決めます。そのため、薄手の衣類はとっくに乾いているにもかかわらず、過剰に熱にさらされ、時間も電気代も無駄になってしまいます。

脱水が終わった後の一手間も大切です。衣類、特に長袖のシャツやズボンは、脱水で絡み合っていることが多いため、一度取り出して軽くほぐしてから乾燥運転をスタートさせるだけで、乾きムラが大幅に改善されます。同様に、デリケートな衣類を守る洗濯ネットも、乾燥時には温風の通りを妨げる大きな障害となるため、必ずネットから出して乾かすようにしましょう。

洗濯室の環境が乾燥時間を左右する

ドラム式洗濯機は、それ単体で完結している製品ではなく、設置されている「環境」と相互に作用しながら運転しています。そのため、洗濯室の環境が乾燥時間に大きく影響を及ぼすことがあります。

特に重要なのが「換気」です。脱衣所のような狭く密閉された空間で乾燥運転を行うと、洗濯機から排出される熱と湿気で室内の温度と湿度が急上昇します。周囲の湿度が高くなると、洗濯機は槽内の湿気を効率的に排出できなくなり、乾燥能力が低下してしまいます。梅雨の時期に特に乾きが悪いと感じるのはこのためです。運転中は換気扇を回したり、少しドアを開けたりして、空気の逃げ道を作ってあげることが重要です。

また、洗濯機の「設置スペース」も確認が必要です。多くのドラム式洗濯機は、本体の背面や側面に吸気口や排気口を備えています。壁にぴったりとつけすぎたり、洗濯機の上に物を置いてこれらの口を塞いでしまったりすると、空気の循環が阻害され、性能を十分に発揮できません。取扱説明書で指定されている適切な離隔距離を確保することが望ましいです。

そして、意外な盲点となるのが「水道の蛇口」です。乾燥方式によっては、温風によって衣類から奪った湿気を冷却して水に戻すために、少量の水道水を使用する「水冷除湿方式」を採用している機種があります。このタイプの洗濯機で、「乾燥だけだから」と蛇口を閉めてしまうと、除湿システムが機能せず、乾燥時間が異常に長くなったり、エラーで停止したりする原因となります。乾燥運転時でも、蛇口は常に開けておくのが基本です。

ドラム式洗濯機の乾燥時間を劇的に短縮する実践術

- 速乾性能を取り戻す必須メンテナンス術

- 時間を半分に?乾燥を速める裏ワザとコツ

- ヒートポンプ式 vs ヒーター式、時間と電気代を徹底比較

- 最新技術を比較!3大メーカー独自機能

速乾性能を取り戻す必須メンテナンス術

ドラム式洗濯機の乾燥性能は、適切なメンテナンスを継続することで、長期間にわたって高いレベルを維持できます。問題が発生してから対処するのではなく、予防的な観点から定期的なお手入れを習慣化することが、時間と電気代の節約に繋がる最も確実な方法です。以下に、専門家が推奨するメンテナンススケジュールをまとめました。

まず、最も重要なのが「乾燥運転ごとの乾燥フィルター清掃」です。これは絶対に欠かせない習慣です。運転後にフィルターを取り出し、ティッシュなどでホコリを毎回取り除くだけで、空気の通り道が確保され、乾燥効率の低下を劇的に防げます。

次に「週に一度の排水フィルター清掃」です。ここには洗濯や排水時に出た糸くずや髪の毛が溜まります。詰まると乾燥時の除湿効率が落ちるだけでなく、悪臭やカビの原因にもなります。合わせて、ドアのゴムパッキンの内側も、濡れた布で拭き、ホコリや水分を取り除きましょう。

そして「月に一度のスペシャルケア」として、いくつかの項目を実践します。まず、市販の洗濯槽クリーナーを使った「槽洗浄コース」の運転です。これにより、目に見えない洗濯槽の外側や、乾燥経路の一部に付着した汚れや雑菌を洗い流し、内部をリフレッシュさせます。また、月に一度は乾燥フィルターや排水フィルターを、古い歯ブラシなどを使って水洗いし、網目に詰まった微細な汚れをしっかりと落としましょう。さらに、乾燥フィルターを外した奥のダクト部分も、専用の長いブラシなどを使って、手の届く範囲でホコリをかき出すと、より効果的です。

時間を半分に?乾燥を速める裏ワザとコツ

日々のメンテナンスに加えて、いくつかの簡単な「コツ」を実践するだけで、乾燥時間をさらに短縮することが可能です。特別な道具や費用は必要なく、今日からすぐに試せるものばかりです。

最も効果的で有名な裏ワザが「乾いたバスタオルを1枚追加する」という方法です。洗濯・脱水が終わった濡れた衣類と一緒に、乾いた清潔なバスタオルを1枚入れて乾燥をスタートさせます。すると、乾いたバスタオルが序盤に他の衣類の水分を素早く吸収し、槽内全体の湿度を効率的に下げてくれます。また、衣類同士の絡まりを防ぎ、温風が当たる表面積を増やす効果もあり、ある実験では乾燥時間が約25%も短縮されたという結果も出ています。

次に有効なのが「追加の脱水運転」です。熱で水分を蒸発させるよりも、遠心力で物理的に水分を飛ばす方がはるかにエネルギー効率が良いのです。乾燥運転を始める前に、脱水だけをもう一度、あるいは脱水時間を長めに設定して運転することで、衣類が含む水分量を減らし、乾燥のスタートラインを有利にすることができます。特に厚手のタオルなどを乾かす際に効果的です。

その他にも、シーツのような大物や絡まりやすい衣類を乾かす際には、乾燥運転の途中で一度ドアを開け、衣類をほぐして入れ直す「戦略的な一時停止」も有効です。また、時間に余裕がある場合は、部屋干しである程度水分を飛ばしてから、仕上げに乾燥機を使う「ハイブリッド乾燥」も、機械の運転時間を大幅に削減し、電気代を節約する賢い方法と言えるでしょう。

ヒートポンプ式 vs ヒーター式、時間と電気代を徹底比較

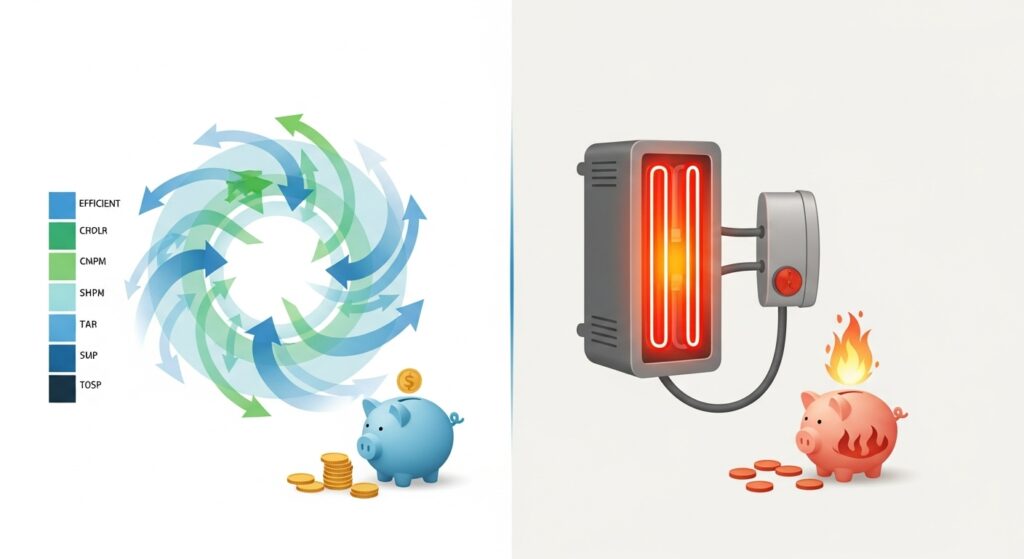

ドラム式洗濯機の購入を検討する際、乾燥時間の性能を左右する最も重要な要素が「乾燥方式」の違いです。現在、主流となっているのは「ヒートポンプ式」と「ヒーター式」の2種類で、これらは仕組みもランニングコストも大きく異なります。

「ヒーター式」は、ドライヤーのように電熱線で高温の風を作り出し、衣類に直接当てて乾かすシンプルな方式です。構造が簡単なため、製品本体の価格が比較的安いというメリットがあります。しかし、高温を発生させるために多くの電力を消費するため、1回の乾燥にかかる電気代は約50円から60円程度と高額になる傾向があります。

一方、「ヒートポンプ式」は、エアコンの除湿機能に近い仕組みを利用します。空気中の熱を集めて効率よくエネルギーに変換する技術(ヒートポンプ)を使い、約65℃程度の比較的低温の乾いた風で衣類を乾かします。湿気を含んだ空気は冷却して除湿し、再び温めて循環させるため、非常にエネルギー効率が高いのが特徴です。その分、部品が複雑で本体価格は高価になりますが、1回の乾燥にかかる電気代は約30円以下に抑えられます。

この差は、毎日乾燥機能を使う家庭にとっては非常に大きなものとなります。仮に1回の差額が25円だとすると、1年間で9,000円以上の差が生まれます。洗濯機の平均的な寿命を考えると、初期投資は高くとも、長期的に見ればヒートポンプ式の方が総所有コスト(TCO)で有利になるケースがほとんどです。乾燥機能を頻繁に利用するなら、ヒートポンプ式を選ぶことが賢明な選択と言えるでしょう。

最新技術を比較!3大メーカー独自機能

現在のドラム式洗濯機市場は、パナソニック、日立、東芝の3大メーカーが独自の乾燥技術で競い合っています。それぞれに特徴があり、ユーザーが何を重視するかによって最適な選択肢は変わってきます。

パナソニックの強みは「はやふわ乾燥ヒートポンプ」です。洗濯槽の上部にヒートポンプユニットを配置する「トップユニット方式」により、大風量の温風を効率的にドラム内に送り込みます。これにより、省エネ性能を保ちながらも業界トップクラスの乾燥スピードを実現し、タオルなどをふんわりと、シワを抑えて仕上げることに定評があります。速さと仕上がりの両立を求めるユーザーに適しています。

日立の代名詞は「らくはや 風アイロン」です。その名の通り、時速約300kmにも達する高速風を衣類に吹き付けることで、シワを伸ばしながら乾燥させるユニークな機能です。アイロンがけの手間を大幅に削減できるため、特にYシャツなどを毎日洗う家庭からの支持が厚いです。近年ではヒートポンプ式も採用し、省エネ性能と時短も両立させています。

東芝は「ふんわリッチ速乾」で差別化を図っています。こちらも大風量のヒートポンプ式ですが、新たに「湿度センサー」を搭載した点が特徴です。衣類の乾き具合を正確に検知し、乾きすぎによる衣類の縮みやゴワつきを防ぎます。さらに、乾燥の最終工程で加湿を行う「うるおい上質仕上げ」モードを備え、静電気を抑え、より上質な肌触りを実現するなど、仕上がりの質を追求しています。

| メーカー | モデル名(例) | 乾燥容量 | 標準乾燥時間(公称値) | 独自乾燥技術 |

| パナソニック | NA-LX129D | 6kg | 約98分 | はやふわ乾燥ヒートポンプ |

| 日立 | BD-STX130J | 7kg | 約93分 | らくはや 風アイロン |

| 東芝 | TW-127XP5 | 7kg | 約87分 | ふんわリッチ速乾(湿度センサー搭載) |

総括:ドラム式洗濯機の乾燥時間はメンテナンスと使い方で決まる

この記事のまとめです。

- ドラム式洗濯機の乾燥時間の一般的な目安は2時間から3時間である

- メーカーが公表する乾燥時間は、理想的な条件下での最短時間である

- 実際の乾燥時間は、洗濯物の量や種類、設置環境により公称値より長くなることが多い

- 乾燥時間が長くなる最大の原因は「乾燥フィルター」の目詰まりである

- 「排水フィルター」の詰まりも、機内の湿気が抜けにくくなる原因となる

- 長年使用すると、内部の「乾燥経路」にホコリが蓄積し性能が低下する

- 乾燥容量を超えて衣類を詰め込むと、温風が循環せず乾燥ムラが生じる

- 厚手の衣類と薄手の衣類を混ぜて乾燥させると、時間が余計にかかる

- 脱水後に衣類の絡まりをほぐす一手間で、乾燥効率は向上する

- 換気の悪い場所では、室内の湿度上昇が乾燥を妨げる

- 一部の機種では、水道の蛇口を閉めていると乾燥機能が著しく低下する

- 乾燥性能を維持する鍵は、乾燥運転ごとのフィルター清掃である

- 月に一度の槽洗浄やフィルターの水洗いが、長期的な性能維持に繋がる

- 乾いたバスタオルを1枚加える裏ワザは、乾燥時間短縮に効果的である

- 省エネ性能とランニングコストでは「ヒートポンプ式」が「ヒーター式」を圧倒する