「早く洗濯物を干したいのに、洗濯機が脱水してくれない…」そんな経験はありませんか?

洗濯機が脱水できないトラブルは、実は誰にでも起こりうる身近な問題です。特に、脱水が始まらずにすすぎに戻ったり、ガタガタと大きな音を立ててエラーで止まったりすると、本当にイライラしますよね。

洗濯物がびしょびしょのままでは困りますし、もしかして故障?と不安になることもあるでしょう。

この記事では、洗濯機の脱水ができない主な原因と、ご自身ですぐに試せる対処法をわかりやすく解説します。また、いざという時の代用方法や、故障のサインについても触れていきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

- 洗濯機が脱水できない主な原因

- すぐに試せる具体的な対処法

- 故障のサインと修理・買い替えの目安

- 脱水できない時の応急処置や代用方法

洗濯機が脱水できないイライラ!まず確認したい原因と対処法

- なぜ?脱水が始まらず「すすぎに戻る」現象の正体

- 洗濯物が原因?「片寄り」を防ぐ正しい入れ方

- 意外な盲点「排水口・フィルター」の詰まりをチェック

- ガタガタうるさい!洗濯機が暴れる原因と設置の見直し方

- ドラム式特有の脱水トラブルとチェックポイント

なぜ?脱水が始まらず「すすぎに戻る」現象の正体

「脱水が始まったと思ったら、また給水が始まってすすぎに戻ってしまった…」こんな経験、ありませんか? この現象、実は洗濯機の故障ではなく、多くの場合安全装置が正常に作動している証拠なんです。

洗濯機、特に最近のモデルは、脱水時の振動を検知するセンサーを搭載しています。洗濯槽の中で衣類が一箇所に固まってしまう「片寄り」が起きると、高速回転したときに大きな振動が発生します。この危険な揺れを感知すると、洗濯機は故障や事故を防ぐために自動で脱水を中断し、水を再度入れて洗濯物の偏りを直そうとするのです。これが「すすぎに戻る」現象の正体です。

特に、パナソニック製の洗濯機は片寄りや振動に厳格な制御が施されており、異常を検知するとすぐに補正のためのすすぎに戻る傾向があります。シャープ製もセンサーが敏感で、修正運転を数回試みた後、すすぎに戻ることがあります。

また、衣類の片寄り以外にも、排水がスムーズに行われていない場合も、すすぎに戻る原因となります。洗濯槽に水が残ったままだと、バランスが崩れてしまい、安全のために脱水が中断されるのです。

ですから、この現象が起きたら「またか…」とイライラする前に、「洗濯機がバランスを直そうとしてくれているんだな」と考えて、まずは洗濯物の状態や排水の状況を確認してみましょう。原因がわかれば、意外と簡単に対処できることが多いんですよ。

洗濯物が原因?「片寄り」を防ぐ正しい入れ方

洗濯機の脱水トラブルで、最も多い原因が「洗濯物の片寄り」です。脱水時に洗濯槽が高速回転するため、衣類が偏っていると重心がずれてしまい、大きな振動やエラーの原因になります。では、どうすれば片寄りを防げるのでしょうか。

まず大切なのは、洗濯物の量を適切にすることです。洗濯槽にぎゅうぎゅうに詰め込みすぎると、衣類がうまく動けず偏ってしまいます。目安としては、洗濯槽の7〜8割程度に抑えるのが理想的です。逆に、洗濯物が少なすぎても片寄りの原因になります。特にフリースや軽い衣類だけを洗う場合は、バスタオルを1枚追加するなどしてバランスを取ると、スムーズに脱水できることがあります。

衣類の入れ方にもコツがあります。重いものと軽いものをバランス良く配置し、均等に広げて入れるように心がけましょう。特にドラム式の場合はドラム内に均一に、縦型の場合はドーナツ状に広げると効果的です。シーツやタオルケットのような大物や、ジーンズなどの重い衣類は、それだけで洗うのではなく、他の洗濯物を2〜3枚追加すると片寄りを防げます。

洗濯ネットの使い方も重要です。小物をまとめるのに便利ですが、一つのネットに大量に詰め込むと、それ自体が重い塊となってしまい、逆に片寄りの原因になります。ネットを使う場合は、中身を詰め込みすぎず、複数のネットに分けて重さが均等になるように配置しましょう。

こうした少しの工夫で、脱水時のイライラは大幅に減らすことができます。

意外な盲点「排水口・フィルター」の詰まりをチェック

洗濯物の片寄りを直しても脱水がうまくいかない場合、次に確認したいのが「排水」の問題です。実は、洗濯機の脱水ができない原因として、排水口や排水ホース、フィルターの詰まりは非常に多いんです。

脱水工程は、洗濯槽の水を完全に排出した状態で行われます。しかし、排水経路のどこかにゴミや糸くずが詰まっていると、水がスムーズに流れず、洗濯槽内に水が残ってしまいます。水が残ったままだと、衣類の重さでバランスが崩れたり、洗濯機が「排水異常」と判断したりして、脱水を停止したり、すすぎに戻ったりするのです。

まずは、糸くずフィルター(排水フィルター)の掃除から始めましょう。特にドラム式洗濯機の場合、本体下部にあるこのフィルターに糸くずやゴミが溜まりやすいです。週に1回、最低でも月に1〜2回は掃除するのが理想です。フィルターを外す際は、洗濯槽に残った水が出てくることがあるので、洗面器などを下に置いておくと安心です。

次に、排水ホースの状態を確認します。ホースが折れ曲がっていたり、家具の下敷きになって潰れていたりしないか見てみましょう。そして、洗濯機置き場の排水口です。ここは掃除を忘れがちな場所ですが、髪の毛や糸くず、洗剤カスなどが溜まって詰まりの原因になります。排水口のカバーを外し、中の部品を取り出して掃除してみてください。

これらの排水経路をきれいに保つことが、脱水トラブルを防ぐための重要なポイントです。

ガタガタうるさい!洗濯機が暴れる原因と設置の見直し方

脱水時に洗濯機が「ガタガタ」「ドンドン」と大きな音を立てて、まるで暴れているかのように激しく揺れることはありませんか? このような状態は、ただうるさいだけでなく、洗濯機本体や床を傷める原因にもなりかねません。

この激しい振動の主な原因は、これまでお話ししてきた「洗濯物の片寄り」ですが、もう一つ見逃せないのが「洗濯機の設置状況」です。

洗濯機は、水平で安定した場所に設置されていることが非常に重要です。もし床が傾いていたり、洗濯機の4本の脚がしっかりと床についていなかったりすると、脱水時のわずかな揺れも増幅され、大きな振動や騒音につながります。

まずは、ご自宅の洗濯機がきちんと水平に置かれているか確認してみましょう。水準器を使うと正確に確認できますが、なければスマホのアプリなどでも代用できます。もし傾きがあれば、洗濯機の脚についているアジャスター(高さ調節ネジ)を回して調整し、本体がガタつかないようにしっかりと固定してください。4本の脚すべてが床にしっかり接地していることがポイントです。

また、ドラム式洗濯機のように重量のある機種の場合、振動が家に響いてしまうこともあります。そのような場合は、防振マットや防振ゴムを脚の下に敷くことで、振動や音を大幅に軽減できます。これらのグッズは、階下への騒音対策としても非常に効果的です。

洗濯物の入れ方に問題がないのにガタガタ音が続く場合は、一度設置状況を見直してみてください。

ドラム式特有の脱水トラブルとチェックポイント

ドラム式洗濯機は、少ない水でたたき洗いをする効率的な構造ですが、その分、脱水トラブルには特有の原因があります。

ドラム式は、大きなドラムを水平または斜めに高速回転させるため、縦型洗濯機に比べて洗濯物の片寄りによる影響を受けやすいという特徴があります。わずかなバランスの崩れでも大きな振動につながりやすく、内蔵された振動センサーが敏感に反応して脱水を中断したり、すすぎに戻ったりすることが多いのです。特に、毛布やタオルケット、デニムのような重さや厚みが偏りやすい衣類を洗う際には注意が必要です。

また、排水フィルターの詰まりも、ドラム式洗濯機で脱水ができなくなる代表的な原因の一つです。ドラム式洗濯機の多くは、本体の前面下部に糸くずなどをキャッチする排水フィルター(糸くずフィルター)が設置されています。このフィルターが目詰まりすると、排水がスムーズに行えなくなり、「排水エラー」が表示されて脱水に進めなくなります。エラーコードで言えば、パナソニックの「U13」や日立の「C4」などが、片寄りや排水不良に関連する代表的な表示です。

さらに、ドアがきちんと閉まっていないと安全装置が働き、脱水が始まらないこともあります。ドアロック部分に衣類が挟まっていたり、異物がないかも確認しましょう。

これらの点から、ドラム式洗濯機をお使いの場合は、洗濯物を均等に入れる、適正量を守るといった基本的なことに加え、定期的な排水フィルターの掃除を習慣にすることが、脱水トラブルを防ぐ上で非常に重要です。

洗濯機が脱水できないイライラ!故障かも?と思った時の判断基準

- 故障の前兆?見逃してはいけない危険なサイン

- 自分でできる対処法を試しても直らないときは

- 修理?買い替え?判断の目安と費用の相場

- 【応急処置】脱水できない時の代用方法

故障の前兆?見逃してはいけない危険なサイン

いつもと違う脱水トラブルが続く場合、それは洗濯機の寿命が近いことを示すサインかもしれません。放置すると、ある日突然動かなくなったり、水漏れなどの大きなトラブルにつながる可能性もあります。以下のような症状が見られたら、特に注意が必要です。

・これまで以上に振動や音が大きくなった 洗濯物の片寄りや設置の問題を解消しても、脱水時のガタガタという音や振動が以前より明らかに大きくなった場合、内部の部品が劣化している可能性があります。洗濯槽の揺れを吸収するバネやダンパーといった部品が摩耗すると、振動を抑えきれなくなり、異常な音や揺れにつながります。

・焦げ臭い匂いや金属が擦れるような音がする 運転中に焦げ臭い匂いがする場合は、モーターやベルトなどの部品が摩耗して異常発熱している可能性があり、非常に危険です。そのまま使い続けると発火の恐れもあるため、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて専門業者に連絡してください。また、「カラカラ」「ガリガリ」といった異音は、内部に異物が入り込んでいるか、部品が破損しているサインかもしれません。

・エラー表示が頻繁に出る、電源が落ちる これまで問題なかったのに、エラー表示が頻繁に出たり、操作パネルが反応しなくなったり、運転中に突然電源が落ちたりする場合、制御基板などの電気系統に問題が起きている可能性があります。

洗濯機の平均寿命は約7年から10年とされています。長年使用している洗濯機でこれらのサインが見られたら、それは故障の前兆と考え、早めに対策を検討することが大切です。

自分でできる対処法を試しても直らないときは

洗濯物の片寄りを直し、排水口やフィルターも掃除し、設置状況も確認した。それでも脱水がうまくいかない…。そんなときは、洗濯機内部の部品の劣化や故障の可能性が高いと考えられます。

自分で対処できる範囲を超えていると判断したら、無理に分解したりせず、専門家に相談するのが賢明です。依頼先としては、主に3つの選択肢があります。

- 洗濯機を購入した家電量販店 大手量販店などで購入した場合、まずは購入した店舗に連絡するのが一般的です。購入時に長期保証に加入していれば、保証期間内は無料で修理してもらえる可能性があります。

- 洗濯機のメーカー 保証期間が過ぎている場合や、ネット通販などで購入してどこに頼めばいいかわからない場合は、メーカーのサポートセンターに直接連絡する方法があります。型番やエラーコードを伝えると、スムーズに案内してくれます。メーカー純正の部品で修理してもらえる安心感がありますね。

- 家電修理の専門事業者 「とにかく早く直したい!」という場合には、地域の家電修理を専門に行っている事業者に依頼するのも一つの手です。メーカー修理よりも早く対応してくれる場合があり、予約の融通が利きやすいのがメリットです。

いずれの場合も、修理を依頼する前に、**洗濯機のメーカー名、型番、製造年、そして具体的な症状(エラーコードなど)**をメモしておくと、問い合わせがスムーズに進みます。 自分でできることを試しても改善しない場合は、深刻な故障につながる前に、早めにプロの判断を仰ぎましょう。

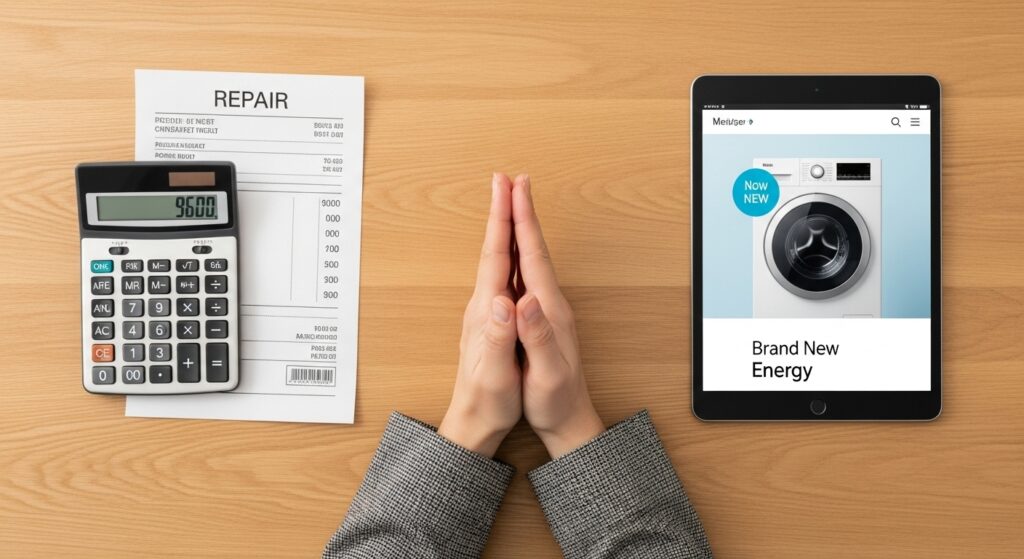

修理?買い替え?判断の目安と費用の相場

「修理するべきか、それとも新しいものに買い替えるべきか…」これは非常に悩ましい問題ですよね。判断のポイントは、「使用年数」と「修理費用」です。

まず、洗濯機の寿命は一般的に7年〜10年とされています。メーカーが修理用部品を保有している期間も、製造終了から6年間が目安です。もしお使いの洗濯機が製造から7年以上経過している場合、修理しても別の箇所がすぐに故障する可能性があり、修理用の部品自体がないことも考えられます。この場合は、買い替えを検討するのがおすすめです。

次に、修理にかかる費用です。修理費用は故障箇所によって大きく異なりますが、例えばモーターや制御基板の交換となると、2万円〜5万円以上かかることもあります。もし修理の見積もりが高額になるようであれば、新しい洗濯機を購入する費用と比較検討してみましょう。一つの目安として、修理費用が本体価格の30%を超える場合は、買い替えを検討するサインと言えるかもしれません。

最近の洗濯機は、節水・節電性能が大幅に向上しています。古い洗濯機を修理しながら使い続けるよりも、新しい省エネモデルに買い替えた方が、長期的に見て水道代や電気代が安くなり、結果的にお得になるケースもあります。年間で数千円の節約につながるという試算もあるんですよ。

保証期間内で無料で修理できる場合を除き、「使用年数が7年以上」で「修理費用が高額」になりそうなら、思い切って買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。

【応急処置】脱水できない時の代用方法

洗濯機の修理を待つ間や、すぐに洗濯物を乾かしたいのに脱水ができない!そんな緊急事態に役立つ応急処置の方法を知っておくと、とても心強いですよ。

・手で絞ってタオルドライする 最も手軽な方法は、手で絞ることです。ただ、力任せにねじり絞ると衣類を傷めたり、型崩れの原因になったりします。 そこでおすすめなのが「タオルドライ」です。まず、水が滴る洗濯物を乾いた大きなバスタオルの上に広げます。その上からもう一枚バスタオルを被せて挟み、手で押したり、軽くポンポンと叩いたりして水分をバスタオルに吸い取らせます。こうすることで、衣類へのダメージを抑えながら、効率よく水分を取り除くことができます。水がポタポタ落ちない状態になればOKです。

・お風呂場で干して水気を切る 脱水が不十分な洗濯物は、そのまま干すと水がしたたり落ちてしまいます。そんな時は、お風呂場を活用しましょう。浴槽の上で衣類をハンガーにかけ、しばらく吊るしておくと、重力で自然と水が切れていきます。浴室乾燥機や換気扇、サーキュレーターなどを使えば、乾燥時間をさらに短縮できますよ。

・コインランドリーを利用する 洗濯物の量が多い場合や、厚手のものを乾かしたい場合は、コインランドリーの利用が最も手っ取り早く確実です。多くのコインランドリーでは、脱水機や乾燥機だけを利用することも可能です。びしょびしょの洗濯物を持ち込むだけで、短時間でしっかりと水分を飛ばすことができます。

これらの方法を知っておけば、急な脱水トラブルにも慌てずに対処できますね。

総括:洗濯機が脱水できないイライラは、原因を知れば怖くない!

この記事のまとめです。

- 洗濯機の脱水トラブルの最も一般的な原因は「洗濯物の片寄り」である。

- 洗濯物が偏ると安全装置が作動し、脱水を中断して「すすぎに戻る」ことがある。

- 洗濯物は詰め込みすぎず、少なすぎず、7〜8割の量を目安に入れるのが良い。

- 重いものと軽いものを均等に配置し、バランス良く入れることが重要である。

- 洗濯ネットの詰め込みすぎは、かえって片寄りの原因になるため注意が必要である。

- 排水口や排水ホース、糸くずフィルターの詰まりも脱水不良の主な原因である。

- 排水フィルターは定期的に掃除することがトラブル予防につながる。

- 洗濯機が水平に設置されていないと、振動が増幅され「ガタガタ」音の原因になる。

- 脚のアジャスター調整や防振マットの使用が振動対策に有効である。

- 焦げ臭い匂いや頻繁なエラー表示は、故障や寿命が近いサインの可能性がある。

- 洗濯機の平均寿命は約7年〜10年であり、買い替えの目安となる。

- 自分で対処しても直らない場合は、購入店やメーカー、専門業者に相談するべきである。

- 修理費用が高額になる場合や使用年数が長い場合は、買い替えの方が経済的なことがある。

- 緊急時は、タオルドライやコインランドリーの利用で応急処置が可能である。

- ドラム式洗濯機は片寄りの影響を受けやすく、排水フィルターの定期清掃が特に重要である。